Paolo Frassi

Les lexies marquées du point de vue diastratique dans le Grand dictionnaire de Ferrari et Caccia

Les lexies marquées du point de vue diastratique dans le Grand dictionnaire de Ferrari et Caccia

La variabilité du lexique est immédiatement saillante, pour le locuteur comme pour le linguiste, et les dictionnaires doivent en tenir compte. Mais l'opération de catégorisation s'avère délicate, car elle fige en jugement de langue ce qui est négocié en discours par les interactants. Aussi, d'un dictionnaire à l'autre, des disparités se font-elles jour pour un même mot (Gadet 2007, 141).

L'expression [langue commune] désigne […] la langue représentée dans les grammaires et les dictionnaires — donc un modèle —, qui associe la sélection, le classement des données et leur représentation sous forme de règles (Branca-Rosoff 2011, 9).

L'expression [langue commune] désigne […] la langue représentée dans les grammaires et les dictionnaires — donc un modèle —, qui associe la sélection, le classement des données et leur représentation sous forme de règles (Branca-Rosoff 2011, 9).

0. Introduction

Deux tendances opposées caractérisent la langue française, au niveau du rapport entre norme et usage, dans la seconde moitié du XIXe siècle : d'une part non seulement les termes de l'argot des métiers passent dans le vocabulaire scientifique mais la langue populaire et l'argot commencent à avoir droit de cité en littérature ; de l'autre, les lois de Jules Ferry sur l'enseignement obligatoire (1881-1882) donnent à l'État des obligations considérables, celles d'apprendre à lire et à écrire le français à l'ensemble de la population. Cette dernière mesure concourt à l'institutionnalisation de la notion de « norme » et, par ricochet, à la perception des écarts, par rapport à cet idéal de langue, comme autant de traits marqués du point de vue diastratique ou diaphasique.

Le rapport entre norme et usage en tant que tel ne fera pas l'objet de cette étude, dans laquelle nous allons plutôt tâcher de faire état de la représentation et de l'enregistrement des usages du français marqué du point de vue diastratique, au niveau lexicographique, dans le Grand dictionnaire français-italien et italien-français de C. Ferrari et J. Caccia, publié en deux éditions entre le XIXe et le XXe siècle. Plus particulièrement, en raison de l'extrême pénurie d'entrées lexicales ou d'acceptions marquées du point de vue diastratique dans la partie italien-français, nous nous concentrerons principalement sur la partie français-italien.

Après avoir présenté les deux éditions de ce dictionnaire, et les avoir encadrées dans la tradition lexicographique bilingue, nous allons illustrer la place que les différents registres de langue occupent dans les éléments paratextuels pour passer ensuite au traitement lexicographique de la variation diastratique sur la base d'une analyse effectuée à partir d'un échantillon représentatif.

Nous nous attarderons, ainsi, sur les marqueurs utilisés dans les deux éditions de ce dictionnaire en mettant l'accent sur l'écart entre ce qui est déclaré dans les éléments paratextuels et le dictionnaire proprement dit pour démontrer la tentative, souvent difficile, de la part des auteurs, de nuancer les différents registres dans l'objectif, non déclaré, de détailler autant que possible les usages et les couleurs de la langue.

1. La variation dans les dictionnaires bilingues

Comme le rappelle Lillo (2010a, 188), parmi tous les marquages, le marquage au niveau diastratique dans les dictionnaires bilingues est sans doute le plus subjectif car il dépend de la norme acceptée, sociale ou linguistique.

Si les premiers marquages de type diaphasique et diastratique apparaissent dans les Recherches italiennes et françoises de Oudin moyennant l'‘étoile' qui précède les mots anciens, latins et vulgaires (Minerva 2012, 261), pour continuer dans les portatifs de Cormon et Manni à travers des symboles différents, « le premier à généraliser l'utilisation des listes d'abréviations est Francesco D'Alberti di Villanuova en 1771, presque 200 ans donc après le premier dictionnaire bilingue retrouvé » (Lillo 2010a, 188). Alberti fait par ailleurs preuve d'un intérêt particulier pour l'usage de la langue auprès de la population active, surtout lorsqu'il affirme, dès la Préface à la première édition de son dictionnaire (Alberti 1771, IX-XI), avoir recensé un certain nombre de mots relevant de différents métiers auprès des ouvriers eux-mêmes. L'intérêt d'Alberti ne porte pas vraiment sur les lexies marquées du point de vue diastratique mais plutôt sur cette part de la langue, souvent argotique, qui rentre dans le vocabulaire des arts et des sciences, à la mode depuis l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert et dont les renvois figurent dans la plupart des pages de titre des dictionnaires à partir de la fin du XVIIIe siècle. À l'exception de cette portion du vocabulaire provenant des jargons des métiers, Alberti, comme ses modèles, privilégie la langue standard et les marqueurs des différents niveaux de langue ne font, dans son dictionnaire, qu'une apparition modeste (Lillo 2010b, 192).

Les ouvrages lexicographiques bilingues du XIXe siècle font preuve de cette même modération dans l'enregistrement de mots familiers, populaires, argotiques, vulgaires et deviennent, dans certains cas, hostiles à cette catégorie de mots, comme dans l'Avant-propos au Dictionnaire français-italien et italien-français à l'usage des maisons d'éducation des deux nations de Ronna et Biagioli (1836) où il est question de l'épuration de mots « mal sonnant à l'oreille chaste de la jeunesse » (s.p., cit. in Lillo 2010a, 187) ou dans la Préface de Algier (1858) à sa nouvelle édition du Dizionario francese-italiano e italiano-francese de Cormon et Manni, dans laquelle l'auteur déclare avoir enlevé « quelle parole sconce che pullulano, alla vergogna di alcuni autori, nei dizionari che si trovano da molti anni in mano alla gioventù » (Algier 1858, IX).

Si on veut retrouver un nombre plus important d'entrées lexicales ou d'acceptions marquées du point de vue diastratique dans la tradition lexicographique franco-italienne, il est nécessaire de se tourner plutôt vers des recueils non extensifs ou non généralistes ; au XIXe, deux recueils de ce type sont publiés en Italie : une Raccolta italiano-francese di frasi, espressioni figurate o metaforiche, familiari o burlesche e proverbj ad uso della gioventù bramosa di ben parlare e di scrivere correttamente la lingua francese il tutto tratto da scelti autori compilata da Giuseppe Bourelly maestro di detta lingua (Padoue, 1839), dont la troisième partie est consacrée aux expressions burlesques et familières, et une Petite phraséologie française considérée dans ses rapports avec la langue italienne précédée de notions philologiques et littéraires par demandes et réponses (Milan, 1853) de J. Arnaud, dans laquelle nous trouvons quinze pages (pp. 60-74) consacrées aux expressions familières.

2. Le Grand dictionnaire : fortune et éléments paratextuels

Figurant parmi les premiers dictionnaires bilingues confectionnés ex-novo après l'unité d'Italie, le Ferrari-Caccia ne connaît qu'une fortune relative[1] et, si l'on en juge par le nombre de réimpressions, limitée à la première édition. Les quelques indications concernant les lexies marquées du point de vue diastratique contenues dans l'Avertissement et dans la Préface — cette dernière plutôt laconique à ce sujet — sont suivies, dans la Table des abréviations, d'un nombre très limité d'indicateurs prévus à cet effet.

2.1 Les éditions

Le Grand dictionnaire de C. Ferrari et J. Caccia paraît en deux éditions publiées chez les Frères Garnier.

La première, datée de 1874, est réimprimée en 1879, 1882, 1885 et enrichie, en 1890, d'un Supplément par A. Angeli. C'est toujours à Angeli que nous sommes redevables pour la seconde édition, version revue et augmentée de l'édition de 1874, parue en 1921.

Ce dictionnaire, qui s'inspire du Dictionnaire national de Bescherelle et du Dictionnaire de l'Académie — à ce propos Frassi (2013, 107) —, n'aura pas la fortune d'autres dictionnaires bilingues précédents (notamment Alberti ou Veneroni) et s'estompera bientôt dans le panorama lexicographique bilingue : il ne sera cité qu'à la fin de la Préface d'A. Caricati à son Vocabolario illustrato italiano-francese francese-italiano ad uso delle scuole medie del regno (1938), ainsi que dans la Préface à un Vocabolario scolastico italiano-francese francese-italiano anonyme de 1949.

2.2 La variation dans l'Avertissement et dans la Préface

L'Avertissement à la première édition consacre un paragraphe à la typologie des entrées lexicales qui rentrent de droit dans la nomenclature ainsi qu'au traitement, du point de vue de la variation, des acceptions dans la polysémie des vocables. Pour ce qui est du premier point, les Frères Garnier prennent une position plutôt neutre et quasi puriste (« tous les mots et locutions de la langue usuelle », « touts les mots nouveaux dont l'usage est suffisamment autorisé »), alors que du point de vue de la description sémantique, le « style familier » se taille une part modeste à côté des « expressions vieillies » ou poétiques :

On trouvera dans le Grand Dictionnaire de MM. Ferrari et Caccia tous les mots et locutions de la langue usuelle, avec leurs diverses acceptions, justifiées et éclaircies par de nombreux exemples, tous les mots nouveaux dont l'usage est suffisamment autorisé, les termes des sciences, des arts, de l'industrie et du commerce, la prononciation figurée, le genre des noms et les divers temps des verbes, l'indication des expressions vieillies et surannées, de celles qui appartiennent plus spécialement à la poésie, ou qui, au contraire, sont du style familier (p. VI).

Quant à la Préface de Angeli, elle mentionne les critères de sélection des entrées lexicales :

La nomenclature, aussi riche que possible, comprend non seulement tous les mots contenus dans la plus récente édition du Dictionnaire de l'Académie, mais encore tous ceux que le progrès et le mouvement des idées ont introduits de nos jours dans les deux langues. Les locutions latines ou étrangères sont incorporées dans l'ouvrage, à leur place alphabétique (p. V).

Elle néglige, en revanche, de faire référence à la description des registres de langue dans la microstructure : Angeli semble ainsi vouloir faire figure de puriste, en délivrant à son public un dictionnaire qui ne tienne pas compte des varietés familière, populaire, argotique.

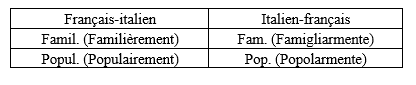

2.3 La Table des abréviations

La Table des abréviations est la même dans les deux éditions du dictionnaire. Les indicateurs qui font partie de la liste et qui sont censés introduire des expressions ou des acceptions qui s'écartent du standard sont au nombre de deux dans la partie italien-français comme dans la partie français-italien :

Nous verrons, dans les deux paragraphes qui suivent, que Ferrari et Caccia ne se bornent pas, dans leur pratique lexicographique, à ces deux marqueurs diastratiques.

3. L'échantillon et les données

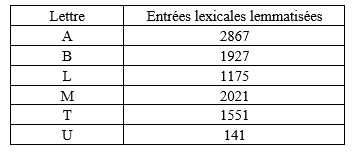

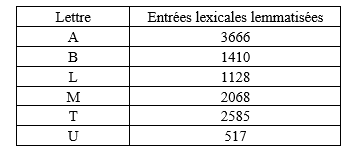

Afin de rendre compte de la description de la variation dans les articles, nous avons travaillé, dans les deux parties du dictionnaire, sur un échantillon représenté par toutes les entrées lexicales contenues dans six lettres de l'alphabet : A, B, L, M, T, U. Par ce choix, qui envisage les deux premières lettres, les deux lettres centrales, et deux des lettres de la dernière partie, nous comptons avoir une vision globale des différentes phases de rédaction de l'ouvrage.

3.1 La partie français-italien

D'après une estimation approximative, calculée à partir d'une moyenne de 47 entrées lexicales par page sur un échantillon de 10 pages, la répartition des entrées lexicales par lettre, dans la partie français-italien, est la suivante :

3. L'échantillon et les données

Afin de rendre compte de la description de la variation dans les articles, nous avons travaillé, dans les deux parties du dictionnaire, sur un échantillon représenté par toutes les entrées lexicales contenues dans six lettres de l'alphabet : A, B, L, M, T, U. Par ce choix, qui envisage les deux premières lettres, les deux lettres centrales, et deux des lettres de la dernière partie, nous comptons avoir une vision globale des différentes phases de rédaction de l'ouvrage.

3.1 La partie français-italien

D'après une estimation approximative, calculée à partir d'une moyenne de 47 entrées lexicales par page sur un échantillon de 10 pages, la répartition des entrées lexicales par lettre, dans la partie français-italien, est la suivante :

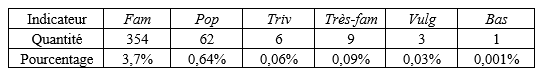

Dans cette partie nous avons relevé, en plus des indicateurs Fam. et Pop. annoncés dans la Table des abréviations, les indicateurs Triv., Très-fam., Vulg. et Bas.

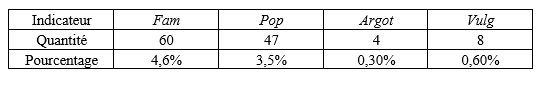

Nous présentons, dans les deux tableaux qui suivent, qui se refèrent respectivement à la partie générale du dictionnaire et au Supplément de 1890, le nombre d'entrées lexicales pour chacun des indicateurs diastratiques ainsi que, à partir de ces données, les pourcentages rapportées au total des entrées lexicales prises en compte.

Nous présentons, dans les deux tableaux qui suivent, qui se refèrent respectivement à la partie générale du dictionnaire et au Supplément de 1890, le nombre d'entrées lexicales pour chacun des indicateurs diastratiques ainsi que, à partir de ces données, les pourcentages rapportées au total des entrées lexicales prises en compte.

Le Supplément (qui contient au total 1315 entrées lexicales) voit l'apparition de l'indicateur Argot et la disparition des indicateurs Très-fam et Bas. Les pourcentages de l'indicateur Pop. augmentent sensiblement par rapport à leur valeur dans le dictionnaire à proprement parler :

3.2 La partie italien-français

Sur la base de la même estimation effectuée dans la partie qui précède (à savoir une moyenne approximative de 47 entrées par page sur un échantillon de 10 pages) nous avons calculé, dans la partie italien-français, les entrées lexicales suivantes pour chacune des six lettres envisagées :

Bien que le nombre total d'entrées lexicales soit plus important dans cette partie du dictionnaire, les indications concernant la variation sont extrêmement rares, voire pratiquement absentes. Si l'on excepte l'emploi, une seule fois, de l'indicateur Fam. (sous abbozzata), la plupart des indications se font au moyen d'autres marqueurs, notamment modo basso/voce bassa, volgarmente, modo di dire del volgo, voce antica e plebea storpiata, per disprezzo e in modo basso, in gergo. Au total, nous avons relevé 12 entrées lexicales (qui deviennent 13 avec l'emploi de Fam. sous abbozzata) contenant des indications de type diastratique. Si l'on considère que nous en avons passé en revue 11.374, le pourcentage est absolument négligeable (0,1%).

La même chose vaut pour le Supplément de 1890 dans lequel seules quatre entrées lexicales contiennent des indicateurs variationnels (Vulg dans l'article consacré à barabba et Fam. sous les entrées cestinare, codino, crispino). Rapporté au total d'entrées lexicales enregistrées dans le Supplément, ce chiffre correspond, comme dans la partie générale du dictionnaire, à un pourcentage tout à fait négligeable (0,4%).

Ces données confirment les conclusions de Lillo (2010a, 193-194) :

Quand il est présent, le marquage sociolectal est beaucoup plus prononcé dans la partie français-italien que dans l'italien-français pour une question de tradition lexicographique (le dictionnaire de l'Académie l'introduit à partir notamment de sa deuxième édition de 1718) et sans doute aussi parce que la dimension familière/familiale en Italie s'est longtemps concrétisée par le biais des dialectes et non de la langue nationale.

4. Une langue haute en couleurs : la partie français-italien

La partie français-italien, plus riche en lexies marquées du point de vue diastratique et diaphasique, présente une variété de marqueurs qui dépasse les deux annoncés dans la Table des abréviations. Ainsi, comme nous l'avons vu au § 3.1, à côté de Fam. et Pop., retrouvons-nous Très-fam., Vulg., Triv. et Bas et, dans le Supplément à l'édition de 1890, Argot. En plus de ces marqueurs simples, nous retrouvons une variété d'associations entre marqueurs de types différents.

4.1 Fam. et ses variantes

Le Grand Dictionnaire prévoit deux degrés différents du registre familier : le registre familier à proprement parler et le registre familier qui se trouve à un degré supérieur de l'échelle de la 'familiarité'. En outre, Fam. s'accompagne souvent d'autres types d'indicateurs.

4.1.1 Fam.

De tous les marqueurs, Fam. est, sans aucun doute, le plus utilisé. Son emploi peut concerner différents types d'unités lexicales : expressions et locutions enregistrées comme autant d'acceptions séparées à l'intérieur de la polysémie d'un vocable (« arracher : […] = fam. s'— les yeux, se disputer avec une grande violence, cavarsi gli occhi ») ou acceptions particulières d'une entrée lexicale lexémique (« loterie : […] = fam., affaire de hasard, lotteria f. : le mariage est une —, il matrimonio è una lotteria »).

Ferrari et Caccia ne se bornent pas à enregistrer les lexies marquées du point de vue diastratique dans la polysémie d'un vocable : la nomenclature du Grand Dictionnaire reçoit des entrées lexicales monosémiques n'ayant de ce fait qu'une seule acception marquée, comme par exemple « blanc-bec : s.m. ; fam. et ir., jeune homme sans expérience, sbarbatello, soro, giovene inesperto m. ».

L'attention que les deux lexicographes portent aux nuances variationnelles est témoignée par la cohérence de l'emploi de ces indicateurs dans certaines séries morphologiques dans lequelles les lexies dérivées conservent le même indicateur diastratique que le radical, comme par exemple bernement et berner : « bernement : action de berner, l'azione del trabalzare qualcuno in una coperta. = moquerie ; fam. et peu us., motteggio m., burla f. » ; « berner : faire sauter en l'air sur une couverture, trabalzare, scuotere alcuno in una coperta. = Se moquer de ; fam., berteggiare, burlare, beffare, schernire, dileggiare, dar la burla, gabbare ».

Un dictionnaire se pose, en premier lieu, l'objectif d'enregistrer les emplois des entrées lexicales d'une langue en décrivant le sémantisme de chacune d'entre elles. Pour cette raison, les remarques de type syntaxique sont assez peu répandues et elles le sont encore moins s'il s'agit de montrer des usages particuliers d'un niveau marqué du point de vue diastratique. Le dictionnaire de Ferrari et Caccia s'inscrit pleinement dans cette tradition, car nous n'avons relevé que deux remarques syntaxiques affectant le niveau familier dans l'emploi des deux mots grammaticaux avec (préposition) et mais (conjonction, dans un emploi adverbial) : « avec : prép. […] = Abs. ; fam., sans complément : il a pris mon manteau et s'en est allé — , ha preso il mio mantello e se ne andò con esso » ; « mais : […] Adv. et fam., il est toujours joint au verbe pouvoir, accompagné d'une négation ou d'une interrogation : je n'en puis —, ce n'est pas ma faute, non è mia colpa ; si cela est arrivé, en puis-je — ? Se ciò accade che colpa ci ho io ? ».

4.1.2 Fam et x ; très-fam.

Le marqueur Fam. s'accompagne, dans certains cas, d'autres marqueurs qui ne relèvent pas de la même typologie. Certains d'entre eux ont l'objectif de préciser l'emploi de la lexie en question, comme par exemple mauv. part et abusiv. qui introduisent un mauvais emploi de l'entrée lexicale soit à cause d'une interprétation fautive de la part du locuteur dans un registre de langue donné (« bretailler : v.n. ; fam. et en mauv. part, fréquenter les salles d'armes, frequentare i luoghi dove si armeggia e si giuoca di scherma […] »), soit à cause d'un ‘abus' grammatical dans l'usage du locuteur (« un, une (adj.) […] = Fam. et abusiv. : sur les une heure, verso un'ora »).

Dans d'autres cas les marqueurs portent sur la fréquence d'emploi de l'entrée lexicale, comme Fam. et peu us. qui représente l'association la plus fréquente dans le Grand dictionnaire (« taquin : […] s., personne taquine ; fam. et peu us., ostinato, caparbio m. »), ou encore sur le degré de désuétude, comme Fam. et vieux (« tare : […] = Vice, défaut, tara f., vizio, difetto m. homme, cheval sans — ; fam. et vieux, uomo, cavallo senza difetti »), ou bien ils signalent une connotation péjorative de type discursif dans l'intention du locuteur, comme Fam. et par dénigrement (« milliasse : s.f. ; fam. et par dénigrement, fort grand nombre, migliaia e migliaia, una quantità innumerevole : des milliasses de fourmis, una quantità infinita di formiche ») ou hyperbolique, comme Fam. et par exagér. (« tympan : […] fam. et par exagér., très-éclatant et très fort, fracasso che rompe il timpano »).

En outre, le dictionnaire introduit assez rarement une variante de Fam. visant à rendre compte d'un niveau entre le familier et le populaire dans le souci, sans doute, de détailler le degré de ‘familiarité', pour ainsi dire, de l'entrée lexicale : il s'agit, en l'occurrence, du marqueur Très-fam. Ce marqueur peut accompagner soit des entrées lexicales monosémiques (« micmac : s.m. ; très-fam., intrigue embrouillée, tripotage confus, intrigo, imbroglio, garbuglio m. : il y a eu bien du — dans cette affaire, si sono fatti molti garbugli in questo affare »), soit des acceptions dans une polysémie (« beugler : v.n., […] Jeter de hauts cris ; très-fam., gridar come un toro ») soit, encore, des unités phrastiques de genres différents (locutions ou proverbes) (« tope ou tôper : […] = tope, topez, loc. interj., volontiers, d'accord ; très-fam., vada, siamo d'accordo » ; « mer: […] = Prov. ce n'est pas la — à boire ; très-fam., ce n'est pas bien difficile, non è poi l'opera di asciugare il mare »).

4.2 Pop., Argot. et Vulg.

Le marqueur Pop. présente une fréquence moins importante que Fam., ainsi qu'une variété, dans les associations avec d'autres marqueurs, beaucoup plus modeste.

Les cas de figure sont les mêmes à quelques différences près : Pop. peut introduire une acception dans la polysémie d'une unité lexémique (« magot : […] = Pop., amas d'argent caché, tesoro m. : on a trouvÉ son —, hanno trovato il suo tesoro »), des unités figées de la langue (« margouillis : […] = Pop. : mettre, laisser quelqu'un dans le —, dans l'embarras, dans une mauvaise affaire, mettere, lasciare uno nell'impaccio ») ou, encore, se trouver dans un article monosémique (« locatis : s.m., cheval de louage ; pop., rozzone m. da nolo »). Ce marqueur se situe à l'intérieur de la même acception de différents articles concernant des entrées lexicales d'une même famille morphologique (« blague : […] = Pop., fanfaronnade, mensonge impudent, smargiassata, solenne carota f. » ; « blaguer : v.n., pop., dire des blagues, mentir pour le plaisir de mentir, mentire, dir fanfaronate » ; « blagueur, euse : s. et adj., pop., personne qui blague, qui se plaît à blaguer, sballone, smargiasso »).

L'association avec d'autres marqueurs est rare : nous n'avons relevé qu'un cas qui présente une accumulation de trois différents marqueurs (« truand : s., vaurien, vagabond ; vieux, pop. et peu us., accattone, paltoniere m., accattona f. ») et deux cas, dans le Supplément, dans lesquels le marqueur Pop. est accompagné du marqueur Argot. (« *macchabÉe : s.m., Pop, Argot. Cadavere d'un annegato nella Senna » ; « margoulette : s.f., Pop., Argot., bocca »).

Quant à Vulg., ce marqueur accompagne des entrées lexicales, des expressions et des acceptions communément utilisées par les locuteurs pour dénommer les fleurs, les plantes et les animaux (« labrax : s.m., poisson, Vulg. loup de mer, lupo marino » ; « myosotis : s.m. ; bot., plante de la famille des borraginées, Vulg. ne m'oubliez pas, pensée, symbole des affections les plus tendres, miosota, non ti scordar di me »). Vulg. n'est donc pas à considérer dans le sens de « grossier », mais dans le sens de « courant », « usuel » et signale des emplois plus proches du niveau familier que du niveau populaire.

4.3 Triv. et Bas

Les marqueurs les moins fréquents se rapportent aux entrées lexicales véhiculant des contenus indécents, obscènes et grossiers. Ces lexies sont marquées, pour la plupart, par le marqueur Triv. et, très rarement (une seule occurrence dans notre échantillon), par le marqueur Bas.

À l'exception d'une seule occurrence, dans laquelle il accompagne une locution (« betterave : […] nez comme une —, rouge et bourgeonné ; triv., naso di barbabietola, naso come un peperone m. »), le marqueur Triv. n'apparaît que dans des entrées lexicales monosémiques (comme par exemple la série morphologique bâfrer et bâfreur : « bâfrer : v.n., manger avidement ; triv. Mangiare disordinatamente, a crepapelle, a crepapancia, diluviare, pacchiare, sbaroffiare, pappare » ; « bâfreur, euse : s.m., glouton, celui qui mange beaucoup ; triv., ghiottone, mangione, divoratore, leccone, pappacchione m. »).

4.4 L'édition de 1921

Si la macrostructure de l'édition de 1921 présente davantage d'entrées lexicales, et sa microstructure un nombre plus important d'acceptions, cette augmentation n'entraîne pas de différences importantes dans le marquage diastratique. De ce point de vue, c'est plutôt à une réduction que nous assistons si nous considérons que la plupart des entrées lexicales marquées contenues dans le Supplément à l'édition de 1890 ne se trouve pas dans l'édition de 1921 : des 119 entrées lexicales marquées, 88 disparaissent, 24 subissent des variations diverses[2] et 7 seulement (bafouiller, baluchon, bateau, bazarder, mathurin, pontifier et potiner) sont maintenues telles quelles.

Quant à la partie générale du dictionnaire — à l'exclusion donc du Supplément —, parmi les quelques rares différences au niveau du marquage diastratique, nous signalons la suppression d'acceptions qui étaient marquées dans l'édition de 1874 et qui ne se trouvent plus dans l'édition de 1921, comme par exemple dans brassière :

• édition de 1874 :

s.f., petite camisole d'enfant, giubbettino m. = S.f. pl., espèce de bretelle qui sert à maintenir le corps de l'enfant en marchant, bretelle, correggie f. pl. = Fam., lisières, bretelle, briglie f. pl.

• édition de 1921 :

[de bras], s.f., petite camisole d'enfant, giubbettino m. = S.f. pl., espèce de bretelle qui sert à maintenir le corps de l'enfant en marchant, cigne f. pl. ; dande f. pl., per sorrèggere i bambini nel camminare.

Inversement, l'édition de 1921 peut contenir des gloses qui ne se trouvaient pas dans l'édition précédente, comme dans matois (« [de mate], s.f. nom, dans l'argot des voleurs, du lieu où s'assemblaient les filous de Paris »), ou lemmatiser de nouvelles entrées lexicales marquées du point de vue diastratique, comme par exemple lécheur (« [de lécher], adj. et s., famil., avide, gourmand, leccapiatti ») ou mioche (« [forme popul. pour miette], s., petit enfant, bambino m. »). Ces ajouts sont aussi rares que les suppressions.

5. Autres moyens de représenter la variation

Le dictionnaire de Ferrari Caccia se caractérise par la présence d'articles réunissant plusieurs entrées lexicales simples entretenant entre elles des relations paradigmatiques (synonymie, parasynonymie etc.). Ces articles, qui sont précédés du symbole typographique §, traitent les quasi-synonymes ou, encore, les nuances d'emploi des entrées lexicales qui dépendent d'actants différents. Cette particularité du dictionnaire de Ferrari et Caccia, que l'on ne retrouve guère dans les autres dictionnaires bilingues, est reprise du dictionnaire de Laveaux (1820). Si la plupart des articles de ce type se rapportent aux quasi-synonymes ou aux discriminateurs de signifié, nous avons repéré dans notre échantillon un nombre réduit d'articles (sept au total) contenant des gloses de type diastratique :

§ air, mine, physionomie, visage. Ces quatre mots sont synonymes deux à deux : air et mine, aria e ciera, représentent les traits qu'on a, mais aussi ceux qu'on affecte ou ceux qu'on paraît avoir ; ils se disent de tout le corps. […] mine est plus familier qu'air et se prend plus souvent en mauvaise part : il se dit de la conformation, de la santé, de la taille, et représente surtout les sentiments. air se dit mieux des actions ou des manières, et représente particulièrement les qualités de l'esprit […].

§ arrogant, rogue, insolent. rogue, burbero, ne diffère pas essentiellement d'arrogant, arrogante, mais il est du style familier, et marque plus de rudesse. insolent, insolente, dit plus que les deux autres et indique un orgueil poussé jusqu'à ses dernières limites.

§ berger, pasteur, pÂtre. Le berger, pastore, garde proprement et seulement des moutons et des brebis. Les deux autres désignent des gardiens de toute espèce de bestiaux. Quand ils sont synonymes, berger, pecoraio, est le mot commun, pasteur, pastore, le mot relevé, et pÂtre le mot bas, mandriano.

§ bÊte, Âne, buse, butor, cruche, mÂchoire, ganache. Ces mots sont synonymes en tant que dénominations injurieuses appliquées aux gens sans esprit. Le premier est le plus général et le moins fort. Âne, asino, désigne un individu ignorant et sot, bien qu'il ait étudié […]. Le butor manque de finesse et commet des maladresses, stupido, grossolano. cruche exprime le comble de la stupidité, testa fessa. ganache renchérit sur mÂchoire ; ce sont deux expressions triviales, qu'on applique aux gens ineptes, sciocco, imbecille.

§ boiter, clocher. clocher ou boiter bas ne s'emploie guère que dans un sens fam. et fig. : ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche.

§ maniÈre, façon, air. Les deux premiers ont à peu près le même sens au sing., avec cette différence que maniÈre, maniera f., se dit des actions et façon, foggia f., de l'état des personnes ou des choses. Le second, d'ailleurs, est un peu plus familier et comporte une idée plus défavorable […].

§ tomber, choir. Le second a vieilli et n'est plus guère usité qu'à l'infin. et au part. passé. De plus, il ne s'emploie que fam. et en plaisantant.

6. Conclusions

Tout comme la majorité des dictionnaires qui succèdent à Alberti, le Ferrari-Caccia prévoit un ensemble restreint d'indicateurs pour les entrées lexicales et les acceptions marquées du point de vue diastratique ; il fait preuve, en outre, d'une modeste ouverture vis-à-vis de l'usage effectif de la langue, et ce surtout dans l'Avertissement à la première édition alors que, dans la Préface à la seconde, figure de manière évidente la volonté d'Angeli d'atténuer les couleurs de la langue.

La lecture des articles de la partie français-italien révèle, toutefois, une panoplie d'indicateurs visant à préciser davantage les différents usages marqués des lexies. De ce point de vue, le Ferrari-Caccia est sans doute, en dépit de ses éléments paratextuels, un dictionnaire représentatif de la langue commune ainsi que de la langue marquée du point de vue diastratique. Les différents cas de figure, en effet, témoignent d'une volonté de précision se manifestant par de nombreux types d'associations entre indicateurs divers ; ils témoignent également du souci de cohérence des deux auteurs, représenté par le maintien du même marqueur diastratique dans les acceptions d'entrées lexicales différentes faisant partie d'une même famille morphologique.

L'histoire de ce dictionnaire, avec les réimpressions, les ajouts et les manipulations qui succèdent à la première édition, montre un éclatement d'acceptions marquées dans le Supplément à l'édition de 1890 rédigé par Arturo Angeli, que la seconde édition n'intègre que de manière très limitée, de telle sorte que, en dépit de leur distance chronologique, les deux éditions résultent, du point de vue de ce type de marquage, quasiment identiques. Cette correspondance est encore plus évidente pour la partie italien-français, qui se caractérise par une extrême pénurie de lexies marquées du point de vue diastratique, même dans le Supplément de 1890.

Il serait intéressant de vérifier si les versions italien-espagnol — Caccia (1869) ; de Angeli et Salvà (1912) — sont caractérisées par cette même disproportion allant en faveur d'un marquage diastratique réservée uniquement aux lexies de l'espagnol ; le cas échéant, il serait opportun de vérifier si le marquage de ces lexies est, en quelque mesure, comparable au marquage pour le français des éditions du dictionnaire français-italien.

Modeste et audace à la fois, le Grand dictionnaire, dès l'édition de 1874, et dans sa partie français-italien, est un portrait déjà vif, clair, cohérent et fidèle d'une époque dans laquelle la langue populaire commence à acquérir ses lettres de noblesse par rapport à la langue commune ainsi qu'à s'en démarquer. Le Ferrari-Caccia, tout en se trouvant prioritairement aligné à la norme, ne néglige pas cette part de la langue — l'usage notamment — qui la rend aussi haute en couleurs.

Bibliographie

Alberti di Villanova, Francesco. 1771. Nouveau dictionnaire françois-italien, composé sur les Dictionnaires de l'Académie de France et de la Crusca, enrichi de tous les termes propres des sciences et des arts, ouvrage utile & même indispensable à tous ceux qui veulent traduire, ou lire les ouvrages de l'une & l'autre langue. Paris-Marseille : Boudet, Durand, Le Jai, Delalain, Mossy.

Algier, Teodoro. 1858. Dizionario francese-italiano e italiano francese compilato sulle tracce di quello di Cormon e Manni. Milano : Oliva.

Altmanova, Jana. 2011. « Le néologisme dans la pratique lexicographique du XIXe siècle : l'exemple du Grand Dictionnaire français-italien et italien-français de C. Ferrari et J. Caccia (1974-1884) ». In : Dotoli, Giovanni & Boccuzzi, Celeste (éds.), Le temps du dictionnaire. Synchronie-Diachronie. Fasano-Paris : Schena-Baudry, 111-127.

Anonyme. 1949. Vocabolario scolastico italiano-francese francese-italiano. Edizione riveduta, corretta e accresciuta di 20 mila vocaboli. Torino : Società editrice internazionale.

Arnaud, Joseph. 1853. Petite phraséologie française cosidérée dans ses rapports avec la langue italienne. Milano : Arzione et C.

Bingen, Nicole & Van Passen, Anne-Marie. 1991. « La lexicographie français-italien et italien-français ». In : Hausmann, Franz Joseph et al. (éds.), Wörterbücher, Dictionaries, Dictionnaires. Ein internationales Handbook zur Lexikographie, An International Encyclopedia of Lexicography, Encyclopédie internationale de lexicographie. Berlin-New York : De Gruyter, 3007-3013.

Bourelly, Giuseppe. 1839. Raccolta italiano-francese di frasi, espressioni figurate o metaforiche, familiari o burlesche e proverbj ad uso della gioventù bramosa di ben parlare e di scrivere correttamente la lingua francese. Padova : Seminario.

Branca-Rosoff, Sonia. 2011. « Les représentations de la norme. Le cas français ». In : Branca-Rosoff, Sonia et al. (éds.), Langue commune et changements de normes. Paris : Champion, 7-26.

Caccia, Giuseppe. 1869. Nuevo diccionario italiano-español y español-italiano. Paris : Garnier.

Calvo Rigual, Cesáreo. 2003. « L'uso delle marche col, fam, por e volg in dizionari italiani monolingui e bilingui ». In : Echenique, M.ª T. & Sánchez Méndez, J. (éds.), Lexicografía y lexiología en Europa y América : Homenaje a Güner Haensch, Revista de Lexicografía X, 155-168.

Caricati, Augusto. 1938. Vocabolario illustrato italiano-francese francese-italiano ad uso delle scuole medie del regno. Edizione riveduta, corretta e accresciuta di 20 mila vocaboli. Torino : Società editrice internazionale.

Ferrari, Costanzo & Caccia, Joseph. 1874. Grand dictionnaire français-italien et italien-français rédigé d'après les ouvrages et les travaux les plus récents avec la prononciation dans les deux langues et contenant plus de 2000 mots nouveaux par C. Ferrari Auteur de la Grammaire italienne et Joseph Caccia Auteur du Dictionnaire Italien-Espagnol et Espagnol-Italien. Paris : Garnier [réimpressions : 1879, 1882, 1885].

Ferrari, Costanzo et al. 1890. Gran dizionario italiano-francese e francese-italiano compilato secondo le opere ed i lavori più recenti colla pronunzia delle due lingue contenente più di 2000 vocaboli nuovi di C. Ferrari Autore della Grammatica Italiana e Giuseppe Caccia Autore del Dizionario Italiano-Spagnuolo e Spagnuolo-Italiano. Nuova edizione diligentemente riveduta e corretta, aumentata da un supplemento per cura di Arturo Angeli Enenkel. Paris : Garnier.

Ferrari, Costanzo et al. 1921. Grand dictionnaire français-italien et italien-français étymologique, historique et géographique rédigé d'après les ouvrages et les travaux les plus récents avec la prononciation dans les deux langues. Ouvrage entièrement refondu et mis à jour par Arturo Angeli. Paris : Garnier.

Frassi, Paolo. 2013. « Un homme, deux dictionnaires : le Nouveau dictionnaire et le Grand dictionnaire de C. Ferrari ». In : Jacqueline Lillo, Les best-sellers de la lexicographie franco-italienne. Roma : Carocci, 97-114.

Gadet, Françoise. 2007. La variation sociale en français. Paris : Ophrys.

Garriga, Cecilio. 1997. « Las ‘marcas de uso' en lo diccionarios del español ». In : Revista de Investigación Lingüística 1.1, 75-110.

Glatigny, Michel. 1998. Les marques d'usage dans les dictionnaires français monolingues du XIXe siècle. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, Lexicographica Series Maior 91.

Laveaux, Jean-Charles. 1820. Nouveau dictionnaire de la langue française. Paris : Deterville-Lefèvre.

Lillo, Jacqueline. 2008. 1583-2000 : Quattro secoli di lessicografia italo-francese. Repertorio analitico di dizionari bilingue. Berne : Peter Lang.

Lillo, Jacqueline. 2010a. « Les marques de registre (marques diastratiques et diaphasiques) dans les principaux dictionnaires bilingues ». In : Modenesi, Marco et al. (éds.), I registri linguistici come strategia comunicativa e come struttura letteraria. Milano : EDUCatt, 187-194.

Lillo, Jacqueline. 2010b. « Francesco D'Alberti di Villanuova's Renewal of Bilingual Lexicography ». In : International Journal of Lexicography 23.2, 189-205.

Minerva, Nadia. 2012. « Les toponymes dans la tradition des Recherches italiennes et françoises… Velléités encyclopédiques dans les dictionnaires bilingues des XVIIe et XVIIIe siècles ». In : Ligas, Pierluigi & Frassi, Paolo (éds.), Lexique, identités, cultures. Verona : QuiEdit, 257-280.

Murano, Michela. 2011-2012. « L'image de la femme à travers des portraits de femmes dans le Grand Dictionnaire Français-Italien et Italien-Français de C. Ferrari et J. Caccia (1874) ». Documents pour l'histoire du Français Langue Étrangère et Seconde, 47-48, 337-356.

Murano, Michela. 2013. « Les noms propres dans le Grand Dictionnaire Français-Italien, Italien-Français de Costanzo Ferrari et Joseph Caccia ». In : Études de Linguistique Appliquée 170, 179-192.

Nuevo diccionario italiano-español. 1853. Paris : De Rosa y Bouret.

Nomdedeu Rull, Antoni. 2010. « El Nuovo dizionario italiano-spagnuolo e spagnuolo-italiano (1912) de Salvá y Angeli ». In : San Vicente, Félix (éd.), Textos fundamentales de la lexicografía italoespañola (1805-1916). Monza-Milano : Polimetrica, 469-512.

Oudin, Antoine. 1640. Recherches italiennes et françoises ou dictionnaire contenant outre les mots ordinaires, une quantité de proverbes & de phrases, pour l'intelligence de l'une & l'autre langue. Paris : Antoine de Sommaville.

Perbellini, Maria. 2010. « El Nuevo diccionario italiano-español y español-italiano (1869) de Giuseppe Caccia ». In : Félix San Vicente (éd.), Textos fundamentales de la lexicografía italoespañola (1805-1916). Monza-Milano : Polimetrica, 193-228.

Ronna, Antonio & Biagioli, Giosafatte. 1836. Dictionnaire français-italien et italien-français à l'usage des maisons d'éducation des deux nations. Rédigé sur les travaux de feu G. Biagioli. Paris : Hingray.

San Vicente, Félix (éd.). 2010. Textos fundamentales de la lexicografía italoespañola (1805-1916). Monza-Milano : Polimetrica

Salvá, Vicente & Angeli Enenkel, Arturo. 1912. Nuovo dizionario italiano-spagnuolo e spagnuolo italiano. Paris : Garnier.

[1] Caccia a également travaillé sur un bilingue italien-espagnol qui a eu meilleure fortune ; basé sur le Nuevo Diccionario italiano-español y español-italiano de Rosa y Bouret (1853), le dictionnaire de Caccia voit le jour, avec le même titre, en 1869 et, comme le rappelle San Vicente (2010, 521) il connaîtra 12 réimpressions jusqu'à 1943. Comme le souligne Perbellini (2010, 198), il s'agit de « reimpresiones de la primera edición sin algún cambio en los contenidos macro y microestructurales. La edición de 1869 es la única que no lleva la indicación "nueva edición" en la portada : a partir de 1874, lo único que cambia de una copia a otra es el año y el aspecto gráfico exterior, es decir la tapa ». En 1912 est publié un Nuevo diccionario italiano-español y español-italiano de Angeli et Salvà. Toutefois, comme l'a remarqué Nomdedeu Rull (2010, 510-511), il s'agit d'un « diccionario que copia literalmente el 66 % de las informaciones que contiene el Nuevo diccionario italiano-español de Giuseppe Caccia (1869) [...] Angeli es el verdadero autor y el apellido Salvá solo aparece en la portada con fines comerciales. La copia del diccionario de Caccia (1869) lo demuestra, pues Salvá no estaba vivo para hacerlo ».

[2] Par exemple, bécane qui était fam. dans le supplément de 1890, devient pop. dans l'édition de 1921.