Jaime Peña Arce

Las ideas lingüísticas y el trabajo lexicográfico de Adriano García-Lomas

1. Introducción, objetivos y metodología

El objetivo de este trabajo es arrojar luz sobre la vida y la obra del estudioso más importante que las hablas montañesas tuvieron en el siglo pasado, Adriano García-Lomas. Este autor, gracias a sus tres trabajos consecutivos (1922, 1949 y 1966) y pese a su condición de autodidacta, ha quedado convertido en el representante más destacado de la lexicografía dialectal montañesa del siglo xx; esta exitosa faceta ha oscurecido sus investigaciones —recogidas en esas mismas publicaciones— sobre, entre otras cuestiones, el origen de las hablas santanderinas, su inserción o no dentro del dominio leonés o acerca de las causas de las particularidades lingüísticas pasiegas. Por otro lado, no resulta baladí que, sobre la obra filológica de este autor, no se haya llevado a cabo ninguna investigación rigurosa en los casi cincuenta años transcurridos desde su muerte; este hecho evidencia a la perfección el deficiente nivel que presenta, en general, el estudio del español de Cantabria y, en particular, el de su faceta historiográfica.

Las páginas siguientes están organizadas en cinco apartados: el primero está dedicado a presentar una semblanza biográfica del autor, la cual —pese a ser García-Lomas una de las figuras señeras de la intelectualidad del Santander franquista— presenta aún algunos interrogantes; en el segundo, se reseña, de forma general, su obra filológica; el tercero hace un recorrido por las principales ideas lingüísticas defendidas por el montañés a lo largo de su abultada producción escrita; el cuarto se centra en la descripción de los materiales lexicográficos insertados en las obras de 1922, 1949 y 1966; y, por último, el quinto apartado recoge unas conclusiones generales que ponderan la relevancia que, para la investigación actual, tiene el legado filológico de Lomas.

La metodología seguida para la elaboración de este estudio ha sido muy sencilla: ha consistido en una lectura manual, minuciosa y atenta, de las tres obras mencionadas de García-Lomas, así como al cotejo entre ellas; esta praxis se ha complementado con la lectura de una serie de referencias bibliográficas adicionales, que han quedado recogidas en una lista incluida al final de la investigación.

2. Semblanza biográfica de Adriano García-Lomas (1881-1972)[1]

Gervasio Adriano García-Lomas y García-Lomas fue un ingeniero de minas, etnógrafo, antropólogo, folklorista y lexicógrafo aficionado español, activo durante los decenios mediales del siglo pasado. El periplo vital de este autor fue extraordinariamente extenso, pues vivió 91 años, y, pese a ser una de las personalidades más relevantes de la intelectualidad santanderina durante el Franquismo (1939-1975), nos ha llegado —paradójicamente— de forma fragmentaria, con numerosas lagunas difíciles de explicar.

Adriano García-Lomas nació en Arenas de Iguña (entonces, provincia de Santander), en 1881, en el seno de una familia acomodada de la Cantabria montañesa; esta influyente estirpe —que mantuvo durante varios lustros el control de la poderosa Real Compañía Asturiana de Minas y una activa presencia dentro del Movimiento Nacional— poseía ramificaciones en Valladolid, Asturias y Madrid, y algunos de sus miembros llegaron a ocupar puestos destacados en la vida política española del siglo xx: por ejemplo, Miguel Ángel García-Lomas (1912-1976), sobrino segundo de Adriano, fue el último alcalde de Madrid designado por el General Franco (1892-1975). El joven Adriano fue hijo del jurisconsulto y diputado conservador Fidel García-Lomas (1828-1893), afín a Cánovas (1828-1897), y uno de los mayores expertos en legislación minera de la época —su vinculación simultánea con la Real Compañía Asturiana de Minas evidencia a la perfección los excesos que los gobiernos de la Restauración (1874-1931) cometieron en materia de tráfico de influencias—; debido a las ocupaciones paternas, y pese a que no se ha conservado ninguna evidencia, parece verosímil que Adriano viviera en Madrid durante su infancia y adolescencia, y que recibiera en la capital su formación primaria y estudiara allí el bachillerato; estas vivencias urbanas las alternaría, durante las largas vacaciones escolares, con prolongadas estancias en la casona del valle de Iguña, solar de sus mayores. Huérfano de padre desde los 12 años, la acomodada situación familiar permitió que la formación del futuro lexicógrafo no sufriera ningún menoscabo, de hecho, en torno al cambio de siglo, ingresó en la Escuela de Minas de la Universidad Central, donde completó los estudios de ingeniero. Parece que, recién licenciado, y al menos entre 1905 y finales de la década de 1910, permaneció vinculado a las oficinas que la Real Compañía de Minas poseía en Madrid —hay constancia de que, por esos años, su domicilio estaba fijado en el n.º 2 de la madrileña calle de Goya (La Correspondencia de España: diario universal de noticias, n.º 21 251, 18 de abril de 1916, 7)—, alternando sus quehaceres laborales con un incipiente amor por la literatura y las letras, plasmado en numerosas cabeceras de la prensa regional santanderina. En 1920, con casi 40 años, fue comisionado por la empresa familiar para hacerse cargo de la supervisión de las minas de San Narciso, en Irún, y de la planta transformadora que la Compañía había hecho levantar sobre el antiguo convento capuchino de Rentería; por este motivo, durante los años veinte, Adriano hizo de la provincia de Guipúzcoa su hogar. Tampoco durante esta época abandonó el montañés sus veleidades literarias y folklóricas, pues colaboró con el poeta comillano Jesús Cancio (1885-1961) en la composición de los dos volúmenes de Del solar y la raza, una recopilación de leyendas y costumbres de la Montaña, y llevó a las prensas su Estudio del dialecto popular montañés (1922), la primera edición de su repertorio léxico dialectal.

Las ideas lingüísticas y el trabajo lexicográfico de Adriano García-Lomas

1. Introducción, objetivos y metodología

El objetivo de este trabajo es arrojar luz sobre la vida y la obra del estudioso más importante que las hablas montañesas tuvieron en el siglo pasado, Adriano García-Lomas. Este autor, gracias a sus tres trabajos consecutivos (1922, 1949 y 1966) y pese a su condición de autodidacta, ha quedado convertido en el representante más destacado de la lexicografía dialectal montañesa del siglo xx; esta exitosa faceta ha oscurecido sus investigaciones —recogidas en esas mismas publicaciones— sobre, entre otras cuestiones, el origen de las hablas santanderinas, su inserción o no dentro del dominio leonés o acerca de las causas de las particularidades lingüísticas pasiegas. Por otro lado, no resulta baladí que, sobre la obra filológica de este autor, no se haya llevado a cabo ninguna investigación rigurosa en los casi cincuenta años transcurridos desde su muerte; este hecho evidencia a la perfección el deficiente nivel que presenta, en general, el estudio del español de Cantabria y, en particular, el de su faceta historiográfica.

Las páginas siguientes están organizadas en cinco apartados: el primero está dedicado a presentar una semblanza biográfica del autor, la cual —pese a ser García-Lomas una de las figuras señeras de la intelectualidad del Santander franquista— presenta aún algunos interrogantes; en el segundo, se reseña, de forma general, su obra filológica; el tercero hace un recorrido por las principales ideas lingüísticas defendidas por el montañés a lo largo de su abultada producción escrita; el cuarto se centra en la descripción de los materiales lexicográficos insertados en las obras de 1922, 1949 y 1966; y, por último, el quinto apartado recoge unas conclusiones generales que ponderan la relevancia que, para la investigación actual, tiene el legado filológico de Lomas.

La metodología seguida para la elaboración de este estudio ha sido muy sencilla: ha consistido en una lectura manual, minuciosa y atenta, de las tres obras mencionadas de García-Lomas, así como al cotejo entre ellas; esta praxis se ha complementado con la lectura de una serie de referencias bibliográficas adicionales, que han quedado recogidas en una lista incluida al final de la investigación.

2. Semblanza biográfica de Adriano García-Lomas (1881-1972)[1]

Gervasio Adriano García-Lomas y García-Lomas fue un ingeniero de minas, etnógrafo, antropólogo, folklorista y lexicógrafo aficionado español, activo durante los decenios mediales del siglo pasado. El periplo vital de este autor fue extraordinariamente extenso, pues vivió 91 años, y, pese a ser una de las personalidades más relevantes de la intelectualidad santanderina durante el Franquismo (1939-1975), nos ha llegado —paradójicamente— de forma fragmentaria, con numerosas lagunas difíciles de explicar.

Adriano García-Lomas nació en Arenas de Iguña (entonces, provincia de Santander), en 1881, en el seno de una familia acomodada de la Cantabria montañesa; esta influyente estirpe —que mantuvo durante varios lustros el control de la poderosa Real Compañía Asturiana de Minas y una activa presencia dentro del Movimiento Nacional— poseía ramificaciones en Valladolid, Asturias y Madrid, y algunos de sus miembros llegaron a ocupar puestos destacados en la vida política española del siglo xx: por ejemplo, Miguel Ángel García-Lomas (1912-1976), sobrino segundo de Adriano, fue el último alcalde de Madrid designado por el General Franco (1892-1975). El joven Adriano fue hijo del jurisconsulto y diputado conservador Fidel García-Lomas (1828-1893), afín a Cánovas (1828-1897), y uno de los mayores expertos en legislación minera de la época —su vinculación simultánea con la Real Compañía Asturiana de Minas evidencia a la perfección los excesos que los gobiernos de la Restauración (1874-1931) cometieron en materia de tráfico de influencias—; debido a las ocupaciones paternas, y pese a que no se ha conservado ninguna evidencia, parece verosímil que Adriano viviera en Madrid durante su infancia y adolescencia, y que recibiera en la capital su formación primaria y estudiara allí el bachillerato; estas vivencias urbanas las alternaría, durante las largas vacaciones escolares, con prolongadas estancias en la casona del valle de Iguña, solar de sus mayores. Huérfano de padre desde los 12 años, la acomodada situación familiar permitió que la formación del futuro lexicógrafo no sufriera ningún menoscabo, de hecho, en torno al cambio de siglo, ingresó en la Escuela de Minas de la Universidad Central, donde completó los estudios de ingeniero. Parece que, recién licenciado, y al menos entre 1905 y finales de la década de 1910, permaneció vinculado a las oficinas que la Real Compañía de Minas poseía en Madrid —hay constancia de que, por esos años, su domicilio estaba fijado en el n.º 2 de la madrileña calle de Goya (La Correspondencia de España: diario universal de noticias, n.º 21 251, 18 de abril de 1916, 7)—, alternando sus quehaceres laborales con un incipiente amor por la literatura y las letras, plasmado en numerosas cabeceras de la prensa regional santanderina. En 1920, con casi 40 años, fue comisionado por la empresa familiar para hacerse cargo de la supervisión de las minas de San Narciso, en Irún, y de la planta transformadora que la Compañía había hecho levantar sobre el antiguo convento capuchino de Rentería; por este motivo, durante los años veinte, Adriano hizo de la provincia de Guipúzcoa su hogar. Tampoco durante esta época abandonó el montañés sus veleidades literarias y folklóricas, pues colaboró con el poeta comillano Jesús Cancio (1885-1961) en la composición de los dos volúmenes de Del solar y la raza, una recopilación de leyendas y costumbres de la Montaña, y llevó a las prensas su Estudio del dialecto popular montañés (1922), la primera edición de su repertorio léxico dialectal.

Imagen 1. Fotografía de Adriano García-Lomas con unos 40 años.

(Fuente: Mundo gráfico, 4 de julio de 1928, pág. 33.)

Esta trayectoria vital, lineal y fácil de rastrear, se corta abruptamente a principios de los años treinta: la vida de García-Lomas durante la Segunda República (1931-1936), la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años de la Posguerra (1939-1945) es, inexplicablemente, un completo enigma. Parece verosímil que nuestro autor, teniendo en cuenta su extracción familiar y su condición social, no viera con simpatía a los gobiernos izquierdistas republicanos y que, como conse-cuencia, apoyara la sublevación, en 1936, del ejército del Protectorado de Marruecos, y saludara con alivio —más, tras la incautación de la casa familiar de Arenas de Iguña, en 1937, por parte de las milicias republicanas (Gutiérrez Flores 2006 202)— la victoria del bando franquista en la Guerra Civil. Sea como fuere, esto son meras suposiciones, pues, como ha quedado apuntado más arriba, ninguna información sobre este periodo está contrastada.

A mediados del decenio de 1940 se puede retomar con certeza el relato vital de García-Lomas: con 60 años, el iguñés, miembro ya del cuerpo nacional de ingenieros de minas, desempeñaba su trabajo en el distrito de Badajoz (BOE 1946, 8689) para, a finales de ese decenio ser ascendido a jefe de minas del distrito Burgos-Palencia —cargo que ostentó hasta finales de los años cincuenta (BOE 1957, 1849)—; tampoco durante estos años se olvidó de su patria chica y de su interés por la descripción de su habla y sus costumbres, ya que en 1949 apareció la segunda de sus obras lexicográficas, El lenguaje popular de la Cantabria montañesa. Se desconoce con exactitud cuál fue la fecha de su jubilación, aunque se sabe que excedió —con creces— la edad reglamentaria.

(Fuente: Mundo gráfico, 4 de julio de 1928, pág. 33.)

Esta trayectoria vital, lineal y fácil de rastrear, se corta abruptamente a principios de los años treinta: la vida de García-Lomas durante la Segunda República (1931-1936), la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años de la Posguerra (1939-1945) es, inexplicablemente, un completo enigma. Parece verosímil que nuestro autor, teniendo en cuenta su extracción familiar y su condición social, no viera con simpatía a los gobiernos izquierdistas republicanos y que, como conse-cuencia, apoyara la sublevación, en 1936, del ejército del Protectorado de Marruecos, y saludara con alivio —más, tras la incautación de la casa familiar de Arenas de Iguña, en 1937, por parte de las milicias republicanas (Gutiérrez Flores 2006 202)— la victoria del bando franquista en la Guerra Civil. Sea como fuere, esto son meras suposiciones, pues, como ha quedado apuntado más arriba, ninguna información sobre este periodo está contrastada.

A mediados del decenio de 1940 se puede retomar con certeza el relato vital de García-Lomas: con 60 años, el iguñés, miembro ya del cuerpo nacional de ingenieros de minas, desempeñaba su trabajo en el distrito de Badajoz (BOE 1946, 8689) para, a finales de ese decenio ser ascendido a jefe de minas del distrito Burgos-Palencia —cargo que ostentó hasta finales de los años cincuenta (BOE 1957, 1849)—; tampoco durante estos años se olvidó de su patria chica y de su interés por la descripción de su habla y sus costumbres, ya que en 1949 apareció la segunda de sus obras lexicográficas, El lenguaje popular de la Cantabria montañesa. Se desconoce con exactitud cuál fue la fecha de su jubilación, aunque se sabe que excedió —con creces— la edad reglamentaria.

Imagen 2. Fotografía de Adriano García-Lomas con unos 80 años.

(Fuente: web del Ayuntamiento de Arenas de Iguña)

A comienzos de 1960, con casi 80 años, García-Lomas se retiró a la casa familiar de Arenas de Iguña, donde pasó el resto de su vida, consagrado a tareas eruditas e investigadoras; de esta última etapa de su vida, la más fructífera en el plano humanístico, data su tercer repertorio dialectal, la segunda edición, corregida y aumentada, de El lenguaje popular de la Cantabria montañesa (1966). Convertido en una de las principales figuras de la intelectualidad montañesa de mediados del siglo xx, y movido por su interés y curiosidad natural —y pese a su formación autodidacta—, cultivó —en calidad de animoso aficionado— todas las especialidades de la Antropología Social: estudios sobre el vocabulario montañés o disquisiciones sobre la mitología y las supersticiones de su región, por citar solo algunas de las más importantes. Adriano García-Lomas recibió la Gran Cruz de la Orden de Beneficencia (condecoración desaparecida en la actualidad) en 1970 y fue nombrado Hijo Predilecto de la Provincia de Santander; también fue socio fundador del Centro de Estudios Montañeses y del Instituto de Etnografía y Folklore "Hoyos Sainz". Nuestro autor murió en 1972, con 91 años, soltero y sin hijos, manteniendo hasta el final una gran capacidad investigadora y dejando muchas obras por publicar.

3. La dimensión de su trabajo filológico

La labor filológica de García-Lomas cristalizó, a lo largo de su vida, en numerosos estudios sobre la toponimia montañesa; la mayoría de estos trabajos quedaron recogidos en la revista Altamira, del Centro de Estudios Montañeses, o en diversos capítulos de muchas de sus obras sobre la mitología, las costumbres o el folklore regional, llevadas a las prensas en un lapso de unos 50 años. También destaca el trabajo de nuestro autor en la descripción de una jerga gremial, propia de los canteros trasmeranos, denominada pantoja, con origen en la zona vizcaína de Marquina; García-Lomas se sumó a la estela del trabajo de Sojo y Lomba[2], pionero en el estudio de esta comunidad y sus características (Carrera de la Red 2008, 8).

Sin embargo, los textos que lo consagraron, y que lo convirtieron en el principal estudioso del español de Cantabria del pasado siglo, fueron sus tres repertorios lexicográficos: Estudio del dialecto popular montañés. Fonética, etimologías y glosario de voces. Apuntes para un libro (Nueva Editorial, San Sebastián, 1922), El lenguaje popular de la Cantabria montañesa. Fonética, recopilación de voces, refranes y modismos. Obra ilustrada con 42 láminas de etnografía y folklore (Imprenta Provincial, Santander, 1949) y la segunda edición, corregida y aumentada de este último, El lenguaje popular de la Cantabria montañesa. Fonética, recopilación de voces, juegos, industrias populares, refranes y modismos (Aldus Gráficas, Santander, 1966), del que se realizó una edición facsimilar a finales de los años noventa (Librería Estudio, Santander, 1999). Estos tres repertorios hicieron de García-Lomas el mayor experto en las particularidades y características del léxico dialectal santanderino; la prueba de esta realidad la encontramos en la utilización que de sus obras hizo la Real Academia Española en el aumento del caudal de los montañesismos recogidos por el Diccionario de la lengua española (Peña Arce 2018, 319) o en esta reflexión de Manuel Alvar, a propósito de la adecuación del cuestionario del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Cantabria (en adelante, ALECant) a la realidad de la región, contenida en el estudio prologal de esa obra:

La provincia de Santander cuenta con un diccionario nada desdeñable, el de Adriano García-Lomas. La primera edición es de 1922 y la segunda de 1949. […] Para redactar el cuestionario que íbamos a utilizar en las encuestas, despojé íntegramente la segunda edición de la obra. (Alvar 1995, 11).

Así las cosas, igual que en el siglo xix el estudio filológico moderno del español del Cantabria había partido de la labor[3] de un profano sin formación lingüística, el gran literato José María de Pereda (1833-1906), en el siglo xx ocurrirá lo mismo: el principal estudioso de la cuestión será un comprometido autodidacta que, empleando las temporadas libres que le deje su actividad profesional —y con una metodología pedestre, calificada como ex auditu (Escagedo 1922, iii)— recorrerá la región en aras de desvelar su idiosincrasia lingüística.

3.1 La estructura de sus repertorios dialectales

Entre el texto de 1922 y el de 1949 existen claras diferencias, empezando por el título, que evidencian la identidad propia de cada una de estas obras; sin embargo, la filiación entre el repertorio de 1949 y el de 1966 —basta con leer sus títulos— es evidente. Independientemente del nivel de filiación entre un texto y otro, lo que sí comparten estos tres trabajos es una estructura interna tripartita:

1.º) Un estudio sobre la génesis y las características sincrónicas del habla montañesa, con consideraciones sobre sus particularidades fonéticas y morfológicas, y sobre los préstamos léxicos de otras lenguas y dialectos que han encontrado cobijo en el español de Cantabria.

2.º) Una selección de fragmentos de obras literarias regionales, con un marcado sabor local y con un lenguaje coloreado por los giros, expresiones y particularidades del dialecto. El objetivo de esta sección sería el de servir como una especie de fuente de autoridad, que permitiría comprobar —mediante numerosos ejemplos— las observaciones incluidas en el primer apartado y las diferentes acepciones de las voces recogidas en el tercero.

3.º) Una copiosa recopilación de voces, ordenadas alfabéticamente, con orientaciones sobre su distribución geográfica interna dentro de la Montaña.

La subdivisión interna de estos tres grandes apartados varía algo entre un texto y otro —fundamentalmente, entre el de 1922 y el de 1949—, pues el grado de sistematización de la información ofrecida va aumentando con los años: en Estudio del dialecto popular montañés (1922) hay numerosas repeticiones y una clara falta de estructuración; sin embargo, en los textos posteriores se eliminarán estas deficiencias, otorgándoles una apariencia más científica y rigurosa. Por otro lado, en la cabecera de los tres textos y, por tanto, en un lugar prominente, aparece una lista de la bibliografía consultada por el autor para la composición de sus obras; en el estudio de 1922 aparece sin desglosar, en los de 1949 y 1966 se reproduce ya desglosada y agrupada por temáticas.

4. Las ideas lingüísticas de García-Lomas

Del acercamiento, tanto diacrónico como sincrónico, que García-Lomas hace a las hablas montañesas, pueden extraerse una serie de ideas fundamentales: las disquisiciones sobre el origen de la variante, su inclusión en el dominio leonés o en el castellano, las razones de las particularidades lingüísticas de las comunidades del alto Pas y el trazado de una posible división dialectal interna del español de Cantabria. Todas estas cuestiones, controvertidas y complejas, serán analizadas por el iguñés, y no faltarán las contradicciones, rectificaciones y enmiendas que sobre ellas vaya introduciendo en sus textos —como consecuencia de su falta de formación específica y del avance de la investigación filológica—, con grandes diferencias entre sus observaciones juveniles y las alcanzadas en la madurez, producto de un mayor conocimiento y una visión más ponderada. Vamos a ver cada una de ellas con detenimiento.

4.1 El origen del dialecto montañés

En el texto de 1922, dentro del capítulo titulado "Constitución y filología crítica del dialecto popular montañés" (6-15), un García-Lomas muy influenciado por el método histórico-comparativo —introducido en la investigación filológica española por Menéndez Pidal[4]— destaca, mediante la siguiente afirmación, la escasa romanización del territorio santanderino:

A falta de otra orientación sobre las remotas gestaciones históricas del lenguaje popular, admitimos, con el P. Fita[5], que el idioma indígena de Cantabria era el celta, aún en tiempo de la dominación romana, muy distinto del vascuence por su estructura gramatical, y apenas conocido en el resto de la Península. (García-Lomas 1922, 6).

Parece que nuestro autor quiere poner sobre la mesa el escaso ascendiente —a diferencia de la influencia de la que aún disfrutaba el habla prerromana dominante, el celta— que la lengua del Lacio ejercía sobre el territorio cántabro en los albores de la era cristiana; además, establece una clara diferenciación entre el idioma indígena de la zona montañesa, el celta, y el vecino vascuence. Sin embargo, escasas líneas después, García-Lomas añade una ambigua cita de Ángel de los Ríos[6] que parece contradecir lo anterior:

[…] dice el ilustre D. Ángel de los Ríos y Ríos en el artículo que sirve de introducción al álbum de Cantabria: somos más greco-romanos que los vascongados, apegados a la rudeza y lenguaje célticos, y en verdad que celtas son muchos nombres locales de nuestra provincia y cuyas raíces son generalmente desconocidas. (García-Lomas 1922, 6).

La observación de Ángel de los Ríos, incluida en la página 11 de la introducción de su obra Cantabria. Letras. Artes. Historia. Su vida actual (1890), destaca el mayor nivel de romanización de la Montaña frente al área vasca, al tiempo que atribuye como propia del pueblo vasco la lengua celta —y he aquí la contradicción con lo afirmado previamente por García-Lomas—. Este claro error de lectura por parte del ingeniero, que elige una cita que rebate una de las tesis esbozada por él anteriormente, enturbia —y no será la última vez— su exposición de ideas.

Al margen de la filiación de la lengua y la cultura vasca con el celta, el iguñés sigue reafirmándose en la influencia que este idioma tuvo sobre los pueblos del noroeste peninsular, pese a que, anteriormente, había señalado que "el idioma indígena de Cantabria era el celta […], apenas conocido en el resto de la Península" (García-Lomas 1922, 6), y —por tanto— parecía restringir la influencia de esa lengua prerromana solo a su región natal:

No es menos cierto que el fonetismo céltico es el único que influyó de manera notable en las hablas del O. y NO. de la Península, formando el portugués, gallego y el llamado dialecto leonés, cuya manera más propia es el bable de Asturias, rodeado del leonés oriental que corre por parte de León y Palencia y algo de Burgos, destacándose en el centro de Santander, y el occidental por Zamora, Salamanca y buena parte de Extremadura. (García-Lomas 1922, 6-7).

Aunque no quede expresado explícitamente, y aunque haya que salvar las numerosas contradicciones incluidas en solo dos páginas de estudio, García-Lomas, en la obra de 1922, reduce a la mínima expresión la influencia del latín en la gestación de las hablas de Cantabria, otorgándole al celta una posición prominente en ese proceso gestacional.

Sin embargo, en la edición príncipe de El lenguaje popular de las montañas de Santander (1949) —y también en su segunda edición, de 1966—, nuestro autor se desmarca de esta hipótesis:

[…] el número de voces célticas conservadas en nuestro idioma está reducido a una dosis infinitésima […]. En la Montaña, solo los dialectalismos adras (irl. adar) y esclata (eslata) acusan la posibilidad céltica[7] […]. A pesar de lo expuesto, se ha dicho que el vocalismo céltico es el único que influyó de manera notable en las hablas del O. y NO. de la Península. (García-Lomas 1949, xxv-xxvi).

Ese se ha dicho, en referencia a la influencia del vocalismo céltico, tan impersonal, es bastante sintomático, y anuncia el cambio de postura que, sobre esta cuestión, está por venir. La constatación de ese cambio de perspectiva no se hace esperar mucho, pues queda reflejada solo unas líneas más adelante: "los elementos primordiales de nuestro dialecto son: el latín, los arcaísmos y el lenguaje tropológico" (García-Lomas 1949, xxvii), y —además— añade esto:

El proceso evolutivo del latín —según Menéndez Pidal— fue hacia el Norte de Castilla la Vieja, allí en la Bureba, Amaya, Campoo y la Montaña, donde empezó a moldearse, en la alta Edad Media, una modalidad lingüística que representa una evolución del latín vulgar. (García-Lomas 1949, xxvii).

Así las cosas, el origen del dialecto montañés ya no se retrotrae a la lengua celta, sino —pese a la escasa romanización del territorio— a la latina. La obra de 1966 abundará, con la repetición, palabra por palabra de los extractos reproducidos en estas páginas, en esta idea: el origen del dialecto montañés hay que buscarlo en la lengua del Lacio.

4.2 El montañés, ¿una variante del leonés o del castellano?

Esta cuestión, íntimamente ligada a la problemática del origen del dialecto, también sufre, en el tratamiento que le da García-Lomas, importantes vaivenes.

En un primer momento, 1922, el entronque de las hablas montañesas con las leonesas —concretamente, con su rama oriental, descrita por Menéndez Pidal en 1906— es evidente: "el leonés oriental que corre por parte de León y Palencia y algo de Burgos, destacándose en el centro de Santander" (García-Lomas 1922, 7).

De nuevo, en 1949, comienza a apuntarse un viraje importante respecto a este tema:

Estas consideraciones [se refiere a la enumeración, en el párrafo anterior, de una serie de características geográficas y hechos históricos] y la coincidencia de algunas formas dialectales empleadas en Santander con los rasgos característicos del leonés, han dado a vincular este con nuestro lenguaje popular. Cierto es que, en algunos casos, existe parentesco fonético entre ambos [el leonés y el lenguaje popular montañés] y el bable, y que los datos hasta ahora comprobados son jalones que abogan por esta clarificación, a pesar de los escasos materiales que los vocabularios publicados dieron a los filólogos para definir el lenguaje de la Montaña como familiar del leonés. (García-Lomas 1949, xxvi-xxvii).

También nuevamente, y solo unas líneas más adelante, el iguñés ahonda en la rectificación de sus ideas sobre la cuestión con las siguientes afirmaciones:

El proceso evolutivo del latín —según Menéndez Pidal— fue hacia el Norte de Castilla la Vieja, allí en la Bureba, Amaya, Campoo y la Montaña, donde empezó a moldearse, en la alta Edad Media, una modalidad lingüística que representa una evolución del latín vulgar, mucha más rápida que la de los dialectos perezosos de alrededor de aquella tierra. El asturiano, el leonés, el gallego, el aragonés y hasta el catalán quedáronse a la zaga de la evolución de la lengua de Roma. La fonética de esas regiones y de otras se mantuvo más bien en estados intermedios de un cambio progresivo, que el castellano superó. (García-Lomas 1949, xxvii).

El García-Lomas de la madurez desvincula, aunque sin hacer ninguna afirmación tajante, al dialecto montañés del leonés y lo entronca con el castellano —"viejo romance castellano, enseñoreado en nuestra Montaña (García-Lomas 1949, xxxiv)"—. No obstante, deja la puerta abierta, a falta de estudios más exhaustivos, a la existencia de una posible relación entre ambos: no en vano, unas páginas más adelante, habla de la posible "inclusión de nuestro dialecto entre los familiares del leonés" (García-Lomas 1949, xliii).

En este caso, las contradicciones y enmiendas que sobre este tema muestra el ingeniero son más que justificables, tanto por la dificultad intrínseca de la cuestión como por su falta de formación especializada. El complejo deslinde entre el leonés y el castellano ha hecho —como es bien sabido— verter a la investigación ríos de tinta desde que la propia Real Academia Española, en los preliminares del primer tomo del Diccionario de autoridades, situó el origen del castellano en comarcas más occidentales que las ocupadas por el condado de Castilla; así sintetizó Lázaro Carreter esta observación:

[…] Fue en territorio astur-leonés —y no en Castilla— donde sitúan los académicos la cuna del español; según ellos, su expansión hacia el sur se produjo por la acción reconquistadora de los reyes de León y de Castilla (obsérvese el orden). En su avance, leoneses y castellanos se encontraron con los mozárabes, los otros protagonistas. (Lázaro Carreter 1972, 25).

En este caso, la subyacencia de un concepto lingüístico complejo, como el de continuo dialectal, que se extendería por todo el norte de España, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo (Penny 2007) —junto con la propia complejidad que tiene la definición de lo que hoy entendemos por castellano (García de Diego 1950)—, justificaría esta variedad de opiniones; más, en la obra de una persona sin formación filológica específica.

4.3 El porqué de las particularidades lingüísticas de las comunidades del alto Pas

También en sus trabajos, García-Lomas entró de lleno en la cuestión del hecho diferencial pasiego; tanto interés puso en esta cuestión que, en 1960, publicó una de las monografías más importantes, Los pasiegos. Estudio crítico, etnográfico y pintoresco. (Años 1011 a 1960) sobre esta comunidad, asentada en las cabeceras de los ríos Pas, Pisueña y Miera (Cantabria) y en los cuatro valles más septentrionales de Espinosa de los Monteros (Burgos), y claramente diferenciada

—también, por sus características lingüísticas— del común de la Montaña rural.

Dentro ya del análisis de las particularidades de las hablas pasiegas, encontramos, en el texto de 1922, la siguiente afirmación: "el reflejo hoy ostensible de la influencia sarracena que dejó en el lenguaje pasiego y en el de sus aledaños" (García-Lomas 1922, 7). Aquí, nuestro lexicógrafo, al establecer una relación entre la variante del alto Pas y la lengua árabe, no hace más que recoger una tradición que se remonta a mediados del siglo xix: en 1865, un historiador montañés, Lasaga Larreta[8], estableció por vez primera, y a partir del análisis de su vestimenta, una relación entre la comunidad pasiega y la cultura árabe:

Cubre el hombre [pasiego] su cabeza con una montera parecida al gorro de los antiguos egipcios; el chaleco y chaqueta [son] de igual clase [que los del] moro […], su calzado es de cuero, en forma de alpargata, dícenle ellos chátaras o corizas, trasunto sin duda de la babucha moruna; […] la capucha que gasta, tanto el hombre como la mujer, […] es un albornoz moruno, sin modificaciones de ninguna clase. (Lasaga Larreta 1865, 31 y siguientes).

Esta hipótesis, por rara que pueda parecer en la actualidad, hizo fortuna, y tuvo a su mayor defensor en el historiador Mateo Escagedo Salmón[9], precisamente el autor que prologó el texto de García-Lomas en 1922. El camargués ahondó en la filiación entre los pasiegos y los árabes, y le otorgó un fundamento histórico, basado —según él— en la donación realizada, en el año 1010, de los valles pasiegos al gran monasterio burgalés de San Salvador de Oña, cuyos abades habrían poblado la zona "con familias de criación, existentes en Oña [que] serían, en esta época, los esclavos bereberes —en su mayor parte, prisioneros de las guerras de los condes castellanos—" (Escagedo 1921, 47), y así "tendrían entonces razón los que piensan que los pasiegos son de raza semítica" (Escagedo 1921, 47). Según Escagedo, esta teoría queda totalmente sustentada por una observación, incluida en una carta firmada por Juana I de Castilla[10], en la que se habla de los cristianos nuevos de Espinosa:

Los primeros habitantes y colonizadores, pastores que Oña envió a los montes pasiegos, fueron de raza semítica, a los que, convertidos al cristianismo, la carta de Doña Juana la Loca llamaba en el siglo xvi cristianos nuevos. (Escagedo 1921, 92).

García-Lomas bebió, para su estudio de 1922, de estas fuentes; sin embargo, en la obra de 1949 abandonó esta teoría. El título del capítulo iv de su segundo estudio, "Escasa reminiscencia del árabe en el léxico pasiego y en el del resto de Cantabria" (xli-xlviii), es una clara evidencia de este nuevo viraje: el iguñés, haciéndose eco de los estudios de Menéndez Pidal sobre la filiación existente entre la comunidad pasiega cántabro-burgalesa y los vaqueiros asturianos —que cristalizaría en un artículo en 1954—, relaciona de forma definitiva las particularidades lingüísticas del alto Pas con el leonés:

Esta ciencia [la Filología] hace apreciar que el proceso evolutivo de la lengua de Roma quedó retrasado en la zona pasiega con relación al resto de la provincia santanderina, y que sus diferencias fonéticas y de nomenclatura popular cabría atribuirlas a una capa lingüística superpuesta o primaria, cuyas características tienen, a su vez, arraigo en el bable y leonés. Esto hace concebir la hipótesis de que los primeros pobladores de Pas, en el periodo en que el antiguo castellano ejercía ya su poderosa influencia en Cantabria, procedieran de alguna zona leonesa. (García-Lomas 1949, xliii).

El del origen del hecho diferencial del lenguaje pasiego es una nueva muestra de las rectificaciones introducidas por García-Lomas en el devenir de sus investigaciones, producidas por el avance de la investigación filológica y por su madurez como estudioso.

4.4 La división dialectal interna de las hablas montañesas

En el trabajo de 1922, García-Lomas, a partir de una serie de reflexiones, había comenzado a esbozar una división dialectal del vernáculo montañés; no obstante, esa teoría no se plasmará con total claridad hasta el estudio de 1949; en 1966 sería confirmada. En ambos momentos, 1949 y 1966, el ingeniero propuso la siguiente segregación dialectal del territorio:

(Fuente: web del Ayuntamiento de Arenas de Iguña)

A comienzos de 1960, con casi 80 años, García-Lomas se retiró a la casa familiar de Arenas de Iguña, donde pasó el resto de su vida, consagrado a tareas eruditas e investigadoras; de esta última etapa de su vida, la más fructífera en el plano humanístico, data su tercer repertorio dialectal, la segunda edición, corregida y aumentada, de El lenguaje popular de la Cantabria montañesa (1966). Convertido en una de las principales figuras de la intelectualidad montañesa de mediados del siglo xx, y movido por su interés y curiosidad natural —y pese a su formación autodidacta—, cultivó —en calidad de animoso aficionado— todas las especialidades de la Antropología Social: estudios sobre el vocabulario montañés o disquisiciones sobre la mitología y las supersticiones de su región, por citar solo algunas de las más importantes. Adriano García-Lomas recibió la Gran Cruz de la Orden de Beneficencia (condecoración desaparecida en la actualidad) en 1970 y fue nombrado Hijo Predilecto de la Provincia de Santander; también fue socio fundador del Centro de Estudios Montañeses y del Instituto de Etnografía y Folklore "Hoyos Sainz". Nuestro autor murió en 1972, con 91 años, soltero y sin hijos, manteniendo hasta el final una gran capacidad investigadora y dejando muchas obras por publicar.

3. La dimensión de su trabajo filológico

La labor filológica de García-Lomas cristalizó, a lo largo de su vida, en numerosos estudios sobre la toponimia montañesa; la mayoría de estos trabajos quedaron recogidos en la revista Altamira, del Centro de Estudios Montañeses, o en diversos capítulos de muchas de sus obras sobre la mitología, las costumbres o el folklore regional, llevadas a las prensas en un lapso de unos 50 años. También destaca el trabajo de nuestro autor en la descripción de una jerga gremial, propia de los canteros trasmeranos, denominada pantoja, con origen en la zona vizcaína de Marquina; García-Lomas se sumó a la estela del trabajo de Sojo y Lomba[2], pionero en el estudio de esta comunidad y sus características (Carrera de la Red 2008, 8).

Sin embargo, los textos que lo consagraron, y que lo convirtieron en el principal estudioso del español de Cantabria del pasado siglo, fueron sus tres repertorios lexicográficos: Estudio del dialecto popular montañés. Fonética, etimologías y glosario de voces. Apuntes para un libro (Nueva Editorial, San Sebastián, 1922), El lenguaje popular de la Cantabria montañesa. Fonética, recopilación de voces, refranes y modismos. Obra ilustrada con 42 láminas de etnografía y folklore (Imprenta Provincial, Santander, 1949) y la segunda edición, corregida y aumentada de este último, El lenguaje popular de la Cantabria montañesa. Fonética, recopilación de voces, juegos, industrias populares, refranes y modismos (Aldus Gráficas, Santander, 1966), del que se realizó una edición facsimilar a finales de los años noventa (Librería Estudio, Santander, 1999). Estos tres repertorios hicieron de García-Lomas el mayor experto en las particularidades y características del léxico dialectal santanderino; la prueba de esta realidad la encontramos en la utilización que de sus obras hizo la Real Academia Española en el aumento del caudal de los montañesismos recogidos por el Diccionario de la lengua española (Peña Arce 2018, 319) o en esta reflexión de Manuel Alvar, a propósito de la adecuación del cuestionario del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Cantabria (en adelante, ALECant) a la realidad de la región, contenida en el estudio prologal de esa obra:

La provincia de Santander cuenta con un diccionario nada desdeñable, el de Adriano García-Lomas. La primera edición es de 1922 y la segunda de 1949. […] Para redactar el cuestionario que íbamos a utilizar en las encuestas, despojé íntegramente la segunda edición de la obra. (Alvar 1995, 11).

Así las cosas, igual que en el siglo xix el estudio filológico moderno del español del Cantabria había partido de la labor[3] de un profano sin formación lingüística, el gran literato José María de Pereda (1833-1906), en el siglo xx ocurrirá lo mismo: el principal estudioso de la cuestión será un comprometido autodidacta que, empleando las temporadas libres que le deje su actividad profesional —y con una metodología pedestre, calificada como ex auditu (Escagedo 1922, iii)— recorrerá la región en aras de desvelar su idiosincrasia lingüística.

3.1 La estructura de sus repertorios dialectales

Entre el texto de 1922 y el de 1949 existen claras diferencias, empezando por el título, que evidencian la identidad propia de cada una de estas obras; sin embargo, la filiación entre el repertorio de 1949 y el de 1966 —basta con leer sus títulos— es evidente. Independientemente del nivel de filiación entre un texto y otro, lo que sí comparten estos tres trabajos es una estructura interna tripartita:

1.º) Un estudio sobre la génesis y las características sincrónicas del habla montañesa, con consideraciones sobre sus particularidades fonéticas y morfológicas, y sobre los préstamos léxicos de otras lenguas y dialectos que han encontrado cobijo en el español de Cantabria.

2.º) Una selección de fragmentos de obras literarias regionales, con un marcado sabor local y con un lenguaje coloreado por los giros, expresiones y particularidades del dialecto. El objetivo de esta sección sería el de servir como una especie de fuente de autoridad, que permitiría comprobar —mediante numerosos ejemplos— las observaciones incluidas en el primer apartado y las diferentes acepciones de las voces recogidas en el tercero.

3.º) Una copiosa recopilación de voces, ordenadas alfabéticamente, con orientaciones sobre su distribución geográfica interna dentro de la Montaña.

La subdivisión interna de estos tres grandes apartados varía algo entre un texto y otro —fundamentalmente, entre el de 1922 y el de 1949—, pues el grado de sistematización de la información ofrecida va aumentando con los años: en Estudio del dialecto popular montañés (1922) hay numerosas repeticiones y una clara falta de estructuración; sin embargo, en los textos posteriores se eliminarán estas deficiencias, otorgándoles una apariencia más científica y rigurosa. Por otro lado, en la cabecera de los tres textos y, por tanto, en un lugar prominente, aparece una lista de la bibliografía consultada por el autor para la composición de sus obras; en el estudio de 1922 aparece sin desglosar, en los de 1949 y 1966 se reproduce ya desglosada y agrupada por temáticas.

4. Las ideas lingüísticas de García-Lomas

Del acercamiento, tanto diacrónico como sincrónico, que García-Lomas hace a las hablas montañesas, pueden extraerse una serie de ideas fundamentales: las disquisiciones sobre el origen de la variante, su inclusión en el dominio leonés o en el castellano, las razones de las particularidades lingüísticas de las comunidades del alto Pas y el trazado de una posible división dialectal interna del español de Cantabria. Todas estas cuestiones, controvertidas y complejas, serán analizadas por el iguñés, y no faltarán las contradicciones, rectificaciones y enmiendas que sobre ellas vaya introduciendo en sus textos —como consecuencia de su falta de formación específica y del avance de la investigación filológica—, con grandes diferencias entre sus observaciones juveniles y las alcanzadas en la madurez, producto de un mayor conocimiento y una visión más ponderada. Vamos a ver cada una de ellas con detenimiento.

4.1 El origen del dialecto montañés

En el texto de 1922, dentro del capítulo titulado "Constitución y filología crítica del dialecto popular montañés" (6-15), un García-Lomas muy influenciado por el método histórico-comparativo —introducido en la investigación filológica española por Menéndez Pidal[4]— destaca, mediante la siguiente afirmación, la escasa romanización del territorio santanderino:

A falta de otra orientación sobre las remotas gestaciones históricas del lenguaje popular, admitimos, con el P. Fita[5], que el idioma indígena de Cantabria era el celta, aún en tiempo de la dominación romana, muy distinto del vascuence por su estructura gramatical, y apenas conocido en el resto de la Península. (García-Lomas 1922, 6).

Parece que nuestro autor quiere poner sobre la mesa el escaso ascendiente —a diferencia de la influencia de la que aún disfrutaba el habla prerromana dominante, el celta— que la lengua del Lacio ejercía sobre el territorio cántabro en los albores de la era cristiana; además, establece una clara diferenciación entre el idioma indígena de la zona montañesa, el celta, y el vecino vascuence. Sin embargo, escasas líneas después, García-Lomas añade una ambigua cita de Ángel de los Ríos[6] que parece contradecir lo anterior:

[…] dice el ilustre D. Ángel de los Ríos y Ríos en el artículo que sirve de introducción al álbum de Cantabria: somos más greco-romanos que los vascongados, apegados a la rudeza y lenguaje célticos, y en verdad que celtas son muchos nombres locales de nuestra provincia y cuyas raíces son generalmente desconocidas. (García-Lomas 1922, 6).

La observación de Ángel de los Ríos, incluida en la página 11 de la introducción de su obra Cantabria. Letras. Artes. Historia. Su vida actual (1890), destaca el mayor nivel de romanización de la Montaña frente al área vasca, al tiempo que atribuye como propia del pueblo vasco la lengua celta —y he aquí la contradicción con lo afirmado previamente por García-Lomas—. Este claro error de lectura por parte del ingeniero, que elige una cita que rebate una de las tesis esbozada por él anteriormente, enturbia —y no será la última vez— su exposición de ideas.

Al margen de la filiación de la lengua y la cultura vasca con el celta, el iguñés sigue reafirmándose en la influencia que este idioma tuvo sobre los pueblos del noroeste peninsular, pese a que, anteriormente, había señalado que "el idioma indígena de Cantabria era el celta […], apenas conocido en el resto de la Península" (García-Lomas 1922, 6), y —por tanto— parecía restringir la influencia de esa lengua prerromana solo a su región natal:

No es menos cierto que el fonetismo céltico es el único que influyó de manera notable en las hablas del O. y NO. de la Península, formando el portugués, gallego y el llamado dialecto leonés, cuya manera más propia es el bable de Asturias, rodeado del leonés oriental que corre por parte de León y Palencia y algo de Burgos, destacándose en el centro de Santander, y el occidental por Zamora, Salamanca y buena parte de Extremadura. (García-Lomas 1922, 6-7).

Aunque no quede expresado explícitamente, y aunque haya que salvar las numerosas contradicciones incluidas en solo dos páginas de estudio, García-Lomas, en la obra de 1922, reduce a la mínima expresión la influencia del latín en la gestación de las hablas de Cantabria, otorgándole al celta una posición prominente en ese proceso gestacional.

Sin embargo, en la edición príncipe de El lenguaje popular de las montañas de Santander (1949) —y también en su segunda edición, de 1966—, nuestro autor se desmarca de esta hipótesis:

[…] el número de voces célticas conservadas en nuestro idioma está reducido a una dosis infinitésima […]. En la Montaña, solo los dialectalismos adras (irl. adar) y esclata (eslata) acusan la posibilidad céltica[7] […]. A pesar de lo expuesto, se ha dicho que el vocalismo céltico es el único que influyó de manera notable en las hablas del O. y NO. de la Península. (García-Lomas 1949, xxv-xxvi).

Ese se ha dicho, en referencia a la influencia del vocalismo céltico, tan impersonal, es bastante sintomático, y anuncia el cambio de postura que, sobre esta cuestión, está por venir. La constatación de ese cambio de perspectiva no se hace esperar mucho, pues queda reflejada solo unas líneas más adelante: "los elementos primordiales de nuestro dialecto son: el latín, los arcaísmos y el lenguaje tropológico" (García-Lomas 1949, xxvii), y —además— añade esto:

El proceso evolutivo del latín —según Menéndez Pidal— fue hacia el Norte de Castilla la Vieja, allí en la Bureba, Amaya, Campoo y la Montaña, donde empezó a moldearse, en la alta Edad Media, una modalidad lingüística que representa una evolución del latín vulgar. (García-Lomas 1949, xxvii).

Así las cosas, el origen del dialecto montañés ya no se retrotrae a la lengua celta, sino —pese a la escasa romanización del territorio— a la latina. La obra de 1966 abundará, con la repetición, palabra por palabra de los extractos reproducidos en estas páginas, en esta idea: el origen del dialecto montañés hay que buscarlo en la lengua del Lacio.

4.2 El montañés, ¿una variante del leonés o del castellano?

Esta cuestión, íntimamente ligada a la problemática del origen del dialecto, también sufre, en el tratamiento que le da García-Lomas, importantes vaivenes.

En un primer momento, 1922, el entronque de las hablas montañesas con las leonesas —concretamente, con su rama oriental, descrita por Menéndez Pidal en 1906— es evidente: "el leonés oriental que corre por parte de León y Palencia y algo de Burgos, destacándose en el centro de Santander" (García-Lomas 1922, 7).

De nuevo, en 1949, comienza a apuntarse un viraje importante respecto a este tema:

Estas consideraciones [se refiere a la enumeración, en el párrafo anterior, de una serie de características geográficas y hechos históricos] y la coincidencia de algunas formas dialectales empleadas en Santander con los rasgos característicos del leonés, han dado a vincular este con nuestro lenguaje popular. Cierto es que, en algunos casos, existe parentesco fonético entre ambos [el leonés y el lenguaje popular montañés] y el bable, y que los datos hasta ahora comprobados son jalones que abogan por esta clarificación, a pesar de los escasos materiales que los vocabularios publicados dieron a los filólogos para definir el lenguaje de la Montaña como familiar del leonés. (García-Lomas 1949, xxvi-xxvii).

También nuevamente, y solo unas líneas más adelante, el iguñés ahonda en la rectificación de sus ideas sobre la cuestión con las siguientes afirmaciones:

El proceso evolutivo del latín —según Menéndez Pidal— fue hacia el Norte de Castilla la Vieja, allí en la Bureba, Amaya, Campoo y la Montaña, donde empezó a moldearse, en la alta Edad Media, una modalidad lingüística que representa una evolución del latín vulgar, mucha más rápida que la de los dialectos perezosos de alrededor de aquella tierra. El asturiano, el leonés, el gallego, el aragonés y hasta el catalán quedáronse a la zaga de la evolución de la lengua de Roma. La fonética de esas regiones y de otras se mantuvo más bien en estados intermedios de un cambio progresivo, que el castellano superó. (García-Lomas 1949, xxvii).

El García-Lomas de la madurez desvincula, aunque sin hacer ninguna afirmación tajante, al dialecto montañés del leonés y lo entronca con el castellano —"viejo romance castellano, enseñoreado en nuestra Montaña (García-Lomas 1949, xxxiv)"—. No obstante, deja la puerta abierta, a falta de estudios más exhaustivos, a la existencia de una posible relación entre ambos: no en vano, unas páginas más adelante, habla de la posible "inclusión de nuestro dialecto entre los familiares del leonés" (García-Lomas 1949, xliii).

En este caso, las contradicciones y enmiendas que sobre este tema muestra el ingeniero son más que justificables, tanto por la dificultad intrínseca de la cuestión como por su falta de formación especializada. El complejo deslinde entre el leonés y el castellano ha hecho —como es bien sabido— verter a la investigación ríos de tinta desde que la propia Real Academia Española, en los preliminares del primer tomo del Diccionario de autoridades, situó el origen del castellano en comarcas más occidentales que las ocupadas por el condado de Castilla; así sintetizó Lázaro Carreter esta observación:

[…] Fue en territorio astur-leonés —y no en Castilla— donde sitúan los académicos la cuna del español; según ellos, su expansión hacia el sur se produjo por la acción reconquistadora de los reyes de León y de Castilla (obsérvese el orden). En su avance, leoneses y castellanos se encontraron con los mozárabes, los otros protagonistas. (Lázaro Carreter 1972, 25).

En este caso, la subyacencia de un concepto lingüístico complejo, como el de continuo dialectal, que se extendería por todo el norte de España, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo (Penny 2007) —junto con la propia complejidad que tiene la definición de lo que hoy entendemos por castellano (García de Diego 1950)—, justificaría esta variedad de opiniones; más, en la obra de una persona sin formación filológica específica.

4.3 El porqué de las particularidades lingüísticas de las comunidades del alto Pas

También en sus trabajos, García-Lomas entró de lleno en la cuestión del hecho diferencial pasiego; tanto interés puso en esta cuestión que, en 1960, publicó una de las monografías más importantes, Los pasiegos. Estudio crítico, etnográfico y pintoresco. (Años 1011 a 1960) sobre esta comunidad, asentada en las cabeceras de los ríos Pas, Pisueña y Miera (Cantabria) y en los cuatro valles más septentrionales de Espinosa de los Monteros (Burgos), y claramente diferenciada

—también, por sus características lingüísticas— del común de la Montaña rural.

Dentro ya del análisis de las particularidades de las hablas pasiegas, encontramos, en el texto de 1922, la siguiente afirmación: "el reflejo hoy ostensible de la influencia sarracena que dejó en el lenguaje pasiego y en el de sus aledaños" (García-Lomas 1922, 7). Aquí, nuestro lexicógrafo, al establecer una relación entre la variante del alto Pas y la lengua árabe, no hace más que recoger una tradición que se remonta a mediados del siglo xix: en 1865, un historiador montañés, Lasaga Larreta[8], estableció por vez primera, y a partir del análisis de su vestimenta, una relación entre la comunidad pasiega y la cultura árabe:

Cubre el hombre [pasiego] su cabeza con una montera parecida al gorro de los antiguos egipcios; el chaleco y chaqueta [son] de igual clase [que los del] moro […], su calzado es de cuero, en forma de alpargata, dícenle ellos chátaras o corizas, trasunto sin duda de la babucha moruna; […] la capucha que gasta, tanto el hombre como la mujer, […] es un albornoz moruno, sin modificaciones de ninguna clase. (Lasaga Larreta 1865, 31 y siguientes).

Esta hipótesis, por rara que pueda parecer en la actualidad, hizo fortuna, y tuvo a su mayor defensor en el historiador Mateo Escagedo Salmón[9], precisamente el autor que prologó el texto de García-Lomas en 1922. El camargués ahondó en la filiación entre los pasiegos y los árabes, y le otorgó un fundamento histórico, basado —según él— en la donación realizada, en el año 1010, de los valles pasiegos al gran monasterio burgalés de San Salvador de Oña, cuyos abades habrían poblado la zona "con familias de criación, existentes en Oña [que] serían, en esta época, los esclavos bereberes —en su mayor parte, prisioneros de las guerras de los condes castellanos—" (Escagedo 1921, 47), y así "tendrían entonces razón los que piensan que los pasiegos son de raza semítica" (Escagedo 1921, 47). Según Escagedo, esta teoría queda totalmente sustentada por una observación, incluida en una carta firmada por Juana I de Castilla[10], en la que se habla de los cristianos nuevos de Espinosa:

Los primeros habitantes y colonizadores, pastores que Oña envió a los montes pasiegos, fueron de raza semítica, a los que, convertidos al cristianismo, la carta de Doña Juana la Loca llamaba en el siglo xvi cristianos nuevos. (Escagedo 1921, 92).

García-Lomas bebió, para su estudio de 1922, de estas fuentes; sin embargo, en la obra de 1949 abandonó esta teoría. El título del capítulo iv de su segundo estudio, "Escasa reminiscencia del árabe en el léxico pasiego y en el del resto de Cantabria" (xli-xlviii), es una clara evidencia de este nuevo viraje: el iguñés, haciéndose eco de los estudios de Menéndez Pidal sobre la filiación existente entre la comunidad pasiega cántabro-burgalesa y los vaqueiros asturianos —que cristalizaría en un artículo en 1954—, relaciona de forma definitiva las particularidades lingüísticas del alto Pas con el leonés:

Esta ciencia [la Filología] hace apreciar que el proceso evolutivo de la lengua de Roma quedó retrasado en la zona pasiega con relación al resto de la provincia santanderina, y que sus diferencias fonéticas y de nomenclatura popular cabría atribuirlas a una capa lingüística superpuesta o primaria, cuyas características tienen, a su vez, arraigo en el bable y leonés. Esto hace concebir la hipótesis de que los primeros pobladores de Pas, en el periodo en que el antiguo castellano ejercía ya su poderosa influencia en Cantabria, procedieran de alguna zona leonesa. (García-Lomas 1949, xliii).

El del origen del hecho diferencial del lenguaje pasiego es una nueva muestra de las rectificaciones introducidas por García-Lomas en el devenir de sus investigaciones, producidas por el avance de la investigación filológica y por su madurez como estudioso.

4.4 La división dialectal interna de las hablas montañesas

En el trabajo de 1922, García-Lomas, a partir de una serie de reflexiones, había comenzado a esbozar una división dialectal del vernáculo montañés; no obstante, esa teoría no se plasmará con total claridad hasta el estudio de 1949; en 1966 sería confirmada. En ambos momentos, 1949 y 1966, el ingeniero propuso la siguiente segregación dialectal del territorio:

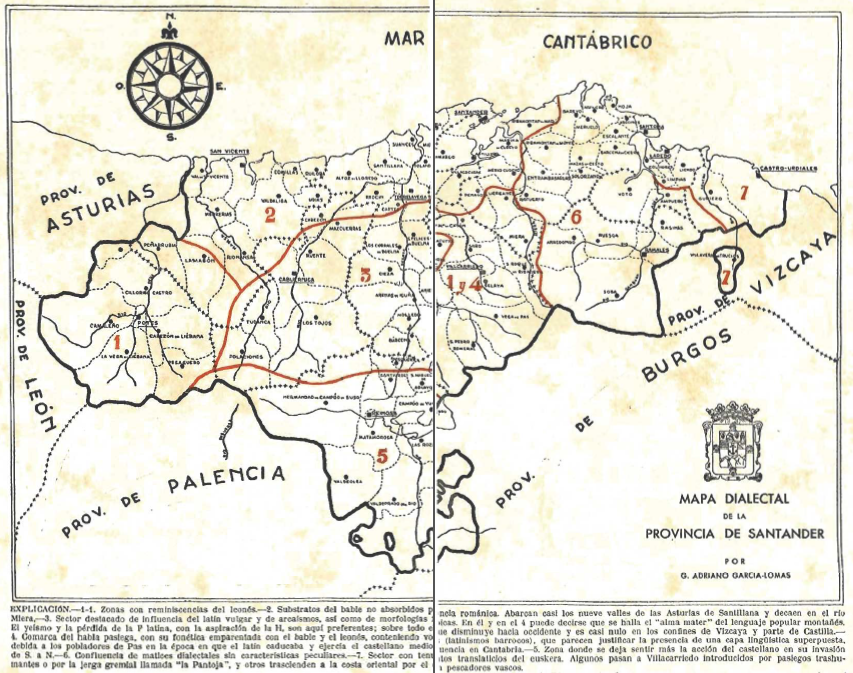

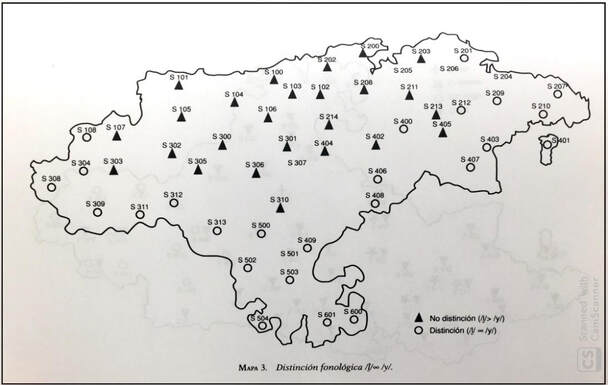

Imagen 3. División dialectal de Cantabria (García-Lomas 1949)

La propuesta de García-Lomas dividía el territorio santanderino en siete zonas diferenciadas: la primera, que se correspondería al valle de Liébana, presentaría como particularidad la pervivencia de reminiscencias del leonés; la segunda, que abarcaría toda la costa occidental y el entorno de la bahía de Santander, estaría caracterizada por la "presencia de substratos del bable no absorbidos por la influencia románica" (García-Lomas 1949, xxxi-xxxii); la tercera, los valles centrales de las cuencas altas del Nansa (Cabuérniga) y del Besaya —área, esta última, natal del autor—, poseería como características principales la "influencia del latín vulgar y de arcaísmos, así como de morfologías fonéticas típicas" (García-Lomas 1949, xxxi-xxxii); la cuarta, la zona pasiega (valles altos y medios), presentaría —al igual que la zona 1— influencias del leonés; la quinta, la comarca de Campoo, situada al sur de la divisoria de aguas de la Cordillera Cantábrica, a medio camino entre la Montaña y la Meseta, sería la más castellanizada; la sexta, Trasmiera, caracterizada como "[zona de] confluencia de matices dialectales sin características peculiares" (García-Lomas 1949, xxxi-xxxii); y la séptima, formada por el extremo costero oriental, lindante con Vizcaya, más las Encartaciones santanderinas, sería un "sector con tenues sedimentos traslaticios del euskera" (García-Lomas 1949, xxxi-xxxii). Según el iguñés, las zonas 3 y 4 serían el "alma mater" (1949, xxxi-xxxii) del dialecto montañés, por la presencia de dos rasgos fonéticos que hipercaracterizarían a este dialecto: por un lado, la pérdida de la f- latina, con la aspiración de la h-; y por otro, la presencia del yeísmo, "que disminuye hacia occidente, y es casi nulo en los confines de Vizcaya y parte de Castilla" (García-Lomas 1949, xxxi-xxxii).

Esta división dialectal resulta problemática ya desde el punto de partida: hay parcelas caracterizadas por la presencia, aunque tenue, de elementos léxicos de zonas vecinas (por ejemplo, la zona 7), frente a otras que lo son por la presencia de realizaciones fonéticas diferenciales (por ejemplo, la zona 3), como el yeísmo y la aspiración de la /h/; a todo esto se suma la existencia de áreas que no poseen ninguna característica peculiar (zona 6), así como la falta de clarificación sobre las diferencias entre reminiscencias leonesas (zona 1 y 4) y bables (zona 2).

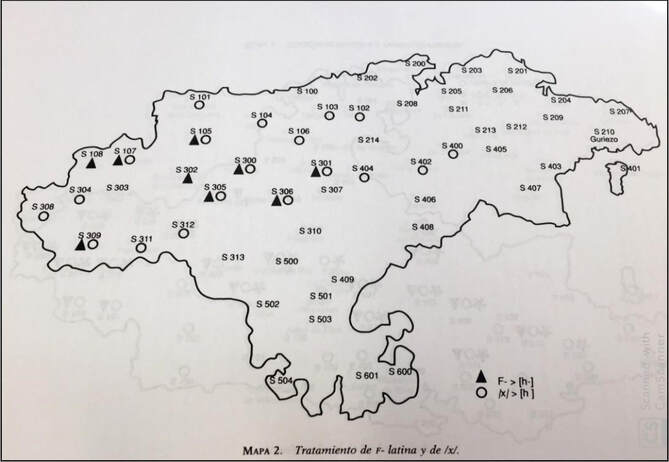

Por otro lado, los datos del ALECant —que, aunque publicado en 1995, emplea datos recogidos a mediados de los años 70 y, por tanto, solo diez años posteriores a la segunda edición de El lenguaje popular de las Montañas de Santander (1966)— aportan informaciones divergentes sobre la extensión de las dos variantes fonéticas consideradas por García-Lomas como hipercaracterizadoras del dialecto montañés. Respecto a la aspiración del /h/ inicial, proveniente de la f- latina, la profesora M.ª Pilar Nuño Álvarez (1996, 194), a partir del estudio del ALECant, extiende ese fenómeno también a la zona 1, a gran parte de la zona 2 e, incluso, a enclaves concretos de la zona 6. Esta realidad puede comprobarse en el siguiente mapa, realizado por la autora:

La propuesta de García-Lomas dividía el territorio santanderino en siete zonas diferenciadas: la primera, que se correspondería al valle de Liébana, presentaría como particularidad la pervivencia de reminiscencias del leonés; la segunda, que abarcaría toda la costa occidental y el entorno de la bahía de Santander, estaría caracterizada por la "presencia de substratos del bable no absorbidos por la influencia románica" (García-Lomas 1949, xxxi-xxxii); la tercera, los valles centrales de las cuencas altas del Nansa (Cabuérniga) y del Besaya —área, esta última, natal del autor—, poseería como características principales la "influencia del latín vulgar y de arcaísmos, así como de morfologías fonéticas típicas" (García-Lomas 1949, xxxi-xxxii); la cuarta, la zona pasiega (valles altos y medios), presentaría —al igual que la zona 1— influencias del leonés; la quinta, la comarca de Campoo, situada al sur de la divisoria de aguas de la Cordillera Cantábrica, a medio camino entre la Montaña y la Meseta, sería la más castellanizada; la sexta, Trasmiera, caracterizada como "[zona de] confluencia de matices dialectales sin características peculiares" (García-Lomas 1949, xxxi-xxxii); y la séptima, formada por el extremo costero oriental, lindante con Vizcaya, más las Encartaciones santanderinas, sería un "sector con tenues sedimentos traslaticios del euskera" (García-Lomas 1949, xxxi-xxxii). Según el iguñés, las zonas 3 y 4 serían el "alma mater" (1949, xxxi-xxxii) del dialecto montañés, por la presencia de dos rasgos fonéticos que hipercaracterizarían a este dialecto: por un lado, la pérdida de la f- latina, con la aspiración de la h-; y por otro, la presencia del yeísmo, "que disminuye hacia occidente, y es casi nulo en los confines de Vizcaya y parte de Castilla" (García-Lomas 1949, xxxi-xxxii).

Esta división dialectal resulta problemática ya desde el punto de partida: hay parcelas caracterizadas por la presencia, aunque tenue, de elementos léxicos de zonas vecinas (por ejemplo, la zona 7), frente a otras que lo son por la presencia de realizaciones fonéticas diferenciales (por ejemplo, la zona 3), como el yeísmo y la aspiración de la /h/; a todo esto se suma la existencia de áreas que no poseen ninguna característica peculiar (zona 6), así como la falta de clarificación sobre las diferencias entre reminiscencias leonesas (zona 1 y 4) y bables (zona 2).

Por otro lado, los datos del ALECant —que, aunque publicado en 1995, emplea datos recogidos a mediados de los años 70 y, por tanto, solo diez años posteriores a la segunda edición de El lenguaje popular de las Montañas de Santander (1966)— aportan informaciones divergentes sobre la extensión de las dos variantes fonéticas consideradas por García-Lomas como hipercaracterizadoras del dialecto montañés. Respecto a la aspiración del /h/ inicial, proveniente de la f- latina, la profesora M.ª Pilar Nuño Álvarez (1996, 194), a partir del estudio del ALECant, extiende ese fenómeno también a la zona 1, a gran parte de la zona 2 e, incluso, a enclaves concretos de la zona 6. Esta realidad puede comprobarse en el siguiente mapa, realizado por la autora:

Imagen 4. Tratamiento de f- latina y de la /x/. (Nuño Álvarez 1996, 194)

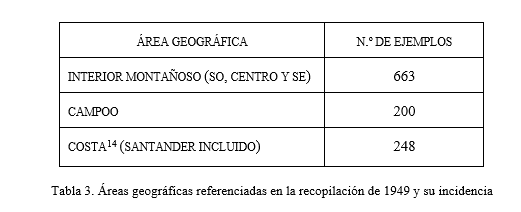

En lo que atañe al yeísmo, es cierto que autores como Lapesa (1981, § 118) o Echevarría Isusquiza (1998) detectaron la presencia secular de la igualación entre la palatal lateral y la central en amplias zonas de Cantabria, cuya consecuencia extrema sería, en contacto con una vocal palatal, la propia elisión de la consonante —esta idea aparece confirmada en manuales como la Nueva Gramática de la Lengua Española. Fonética y Fonología (2011), que sostiene que "en algunas zonas rurales de esta provincia [Cantabria], como el valle del Nansa, Tudanca y Cabuérniga, el yeísmo podría ser antiguo, pues los hablantes de mayor edad no son distinguidores" (RAE & ASALE 2011, § 6.4g)—. A partir de estas informaciones, desconocidas por García-Lomas, podría aceptarse como válido que el yeísmo fuera uno de los rasgos propios y característicos del español de Cantabria; sin embargo, la extensión de ese fenómeno propuesta por el iguñés a mediados del siglo xx, tampoco se correspondería, según el estudio de Nuño Álvarez (1996, 195) con los rigurosos datos aportados por el ALECant: la confusión de las palatales se extendería también por toda la zona 2 y gran parte de la 6, al tiempo que la distinción sí se produciría en los puntos más elevados de la zona 4 y 3. Estas afirmaciones pueden comprarse en el siguiente mapa, realizado por la autora:

En lo que atañe al yeísmo, es cierto que autores como Lapesa (1981, § 118) o Echevarría Isusquiza (1998) detectaron la presencia secular de la igualación entre la palatal lateral y la central en amplias zonas de Cantabria, cuya consecuencia extrema sería, en contacto con una vocal palatal, la propia elisión de la consonante —esta idea aparece confirmada en manuales como la Nueva Gramática de la Lengua Española. Fonética y Fonología (2011), que sostiene que "en algunas zonas rurales de esta provincia [Cantabria], como el valle del Nansa, Tudanca y Cabuérniga, el yeísmo podría ser antiguo, pues los hablantes de mayor edad no son distinguidores" (RAE & ASALE 2011, § 6.4g)—. A partir de estas informaciones, desconocidas por García-Lomas, podría aceptarse como válido que el yeísmo fuera uno de los rasgos propios y característicos del español de Cantabria; sin embargo, la extensión de ese fenómeno propuesta por el iguñés a mediados del siglo xx, tampoco se correspondería, según el estudio de Nuño Álvarez (1996, 195) con los rigurosos datos aportados por el ALECant: la confusión de las palatales se extendería también por toda la zona 2 y gran parte de la 6, al tiempo que la distinción sí se produciría en los puntos más elevados de la zona 4 y 3. Estas afirmaciones pueden comprarse en el siguiente mapa, realizado por la autora:

Imagen 5. Distinción fonológica entre la y y la ll. (Nuño Álvarez 1996, 195)

4.5 Valoración general de las principales ideas lingüísticas de García-Lomas

En conclusión, estas cuatro cuestiones (el origen del dialecto, su vinculación con el castellano o con el leonés, las causas de las particularidades lingüísticas pasiegas y la división dialectal de la provincia) son —junto con la presencia de un mayor número de arcaísmos en el montañés respecto al español general, teoría defendida inquebrantablemente por García-Lomas en sus tres textos— las principales ideas lingüísticas que pueden extraerse de los escritos de nuestro ingeniero.

Tal como ha podido verse, los vaivenes y las rectificaciones del propio autor, así como las matizaciones introducidas por estudiosos posteriores, evidencian las deficiencias teóricas (en lo referente a las tres primeras cuestiones) y metodológicas (respecto a la cuarta) de las que adolece el trabajo de descripción del vernáculo, en diacronía y sincronía, por parte del iguñés. Seguramente haya sido el gran investigador Manuel Alvar quien mejor haya explicado la razón de estas deficiencias: "García Lomas había convertido —y es mal de todos los aficionados locales— en categoría lo que no pasaba de ser anécdota, realización ocasional o motivo personal" (1995, 11).

5. Su trabajo lexicográfico[11]

Dentro del trabajo filológico de García-Lomas destaca, sobre cualquier otro, su quehacer como lexicógrafo, no en vano sus obras fueron calificadas como "excelentes" por, por ejemplo, García de Diego (1950, 121). Las copiosas recopilaciones de voces, incluidas en sus tres repertorios, siguen siendo hoy un referente ineludible para cualquier investigador que quiera acercarse al léxico dialectal de Cantabria; al tiempo que, la mayor parte de las reflexiones del ingeniero sobre los rasgos fonéticos o morfológicos del español de Cantabria

—o la propia propuesta de división dialectal de la región— partieron, como ya hemos visto, del estudio del léxico por él recogido.

Estos tres repertorios —1922, 1949 y 1966— incluyen distintos tipos de voces (los ejemplos siguientes han sido extraídos del de 1922), que pueden ser englobados en tres grandes grupos:

a) Voces privativas de la región:

Coloñu. Haz de leña, de garavitas, pajonis o puntas etc. (v. mostela). Güela, aquí tráigola un coloñu de escajos y argomas que Nel y yo habernos picao, pa que haga lumbre—Dios vos lo pague, hijucos. («Escenas Cántabras», Genio y Figura). Del latín calo calônis portador de leña, leñador; del weish, cal o del bretón gwalen: vara, leña.

b) Variantes vulgares de palabras castellanas:

Magalena. Barbarismo usado en el centro de la Montaña. No era esta muchacha sabedora del caso, pero una bruja, que era vecina suya, llámala y cuéntaselo todo, con lo que la probé se desafligió como una Magalena. (Tipos y Paisajes. «Al amor de los tizones»). (Región central y SE).

c) Acepciones montañesas de voces generales:

Correr. En Santander, «correr la sardina» u otro pescado. Irla vendiendo por las calles. «Correrla»: Pasar las horas de clase los chicos jugando y corriendo lejos del aula. La Academia no expresa bien este significado que no es exclusivo de Santander. («Palabras, Giros y Bellezas», E. Huidobro). Correrla, entre nosotros equivaldría a pasar las horas de la cátedra jugando en el Prado de Viñas. («Escenas Montañesas», Un marino).

El aspecto en el que más hincapié hizo nuestro autor fue en el de ofrecer al lector una orientación geográfica sobre la distribución de las voces dentro de la región montañesa; esta intención se deja sentir en la microestructura de sus artículos: las etiquetas geográficas pueden aludir a una única comarca o a varias, pueden hacer referencia al uso de la voz o a la naturaleza del referente y pueden aparecer en el interior de la definición o como una marca aislada.

Otra particularidad de estos repertorios es el empleo de citas de autoridad, introducidas por el autor para dar veracidad a sus afirmaciones y evidenciar el empleo de las diversas acepciones de la voz en contextos reales. Estos fragmentos, extraídos de obras de escritores regionales, también marcan, en buena medida, la microestructura de los artículos de García-Lomas, y convierten a sus recopilaciones de voces en verdaderos diccionarios de autoridades.

Por último, otro aspecto capital, dentro de los diccionarios del iguñés, y que también se deja sentir en el interior de sus artículos lexicográficos, es el tipo de definición empleada: perifrástica, sinonímica o por remisión.

En las páginas siguientes, en las que describirá diccionario tras diccionario, se prestará mucha atención a estos aspectos.

5.1 El repertorio de 1922

Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la recopilación de voces dentro del Estudio del dialecto popular montañés, basta señalar que esta ocupa 320 de las 370 páginas de la obra, más de un 86 % del total.

5.1.1 Aspectos macroestructurales

Desde un punto de vista macroestructural, cabe mencionar que el primer repertorio dialectal de García-Lomas está compuesto por 2158 entradas ordenadas alfabéticamente. No obstante, la falta de sistematicidad, presente en toda la obra, hace que ese orden se viole, por error, en numerosas ocasiones —a veces, de forma clamorosa—. Las entradas de la letra c y de la ch aparecen separadas, no así las de la l y la ll; no hay apartados específicos para las letras k, ñ, w y x.

5.1.2 Aspectos microestructurales

La microestructura del artículo lexicográfico en esta primera recopilación es enormemente dispar, por no decir caótica, y, por supuesto, carente de un patrón único. Para confirmar esta afirmación basta con echar un simple vistazo, por ejemplo, a los primeros artículos de la letra b: solo en las 28 primeras entradas (babión-barronco) pueden encontrarse 18 microestructuras diferentes.

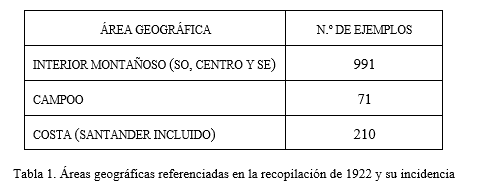

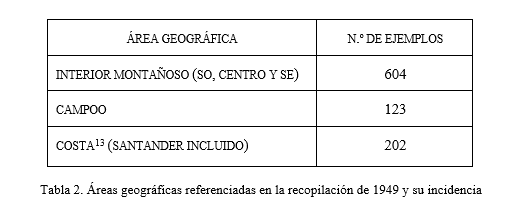

Las entradas[12] con orientación geográfica son 927, un 43 % del total, y se distribuyen de la siguiente manera:

4.5 Valoración general de las principales ideas lingüísticas de García-Lomas

En conclusión, estas cuatro cuestiones (el origen del dialecto, su vinculación con el castellano o con el leonés, las causas de las particularidades lingüísticas pasiegas y la división dialectal de la provincia) son —junto con la presencia de un mayor número de arcaísmos en el montañés respecto al español general, teoría defendida inquebrantablemente por García-Lomas en sus tres textos— las principales ideas lingüísticas que pueden extraerse de los escritos de nuestro ingeniero.

Tal como ha podido verse, los vaivenes y las rectificaciones del propio autor, así como las matizaciones introducidas por estudiosos posteriores, evidencian las deficiencias teóricas (en lo referente a las tres primeras cuestiones) y metodológicas (respecto a la cuarta) de las que adolece el trabajo de descripción del vernáculo, en diacronía y sincronía, por parte del iguñés. Seguramente haya sido el gran investigador Manuel Alvar quien mejor haya explicado la razón de estas deficiencias: "García Lomas había convertido —y es mal de todos los aficionados locales— en categoría lo que no pasaba de ser anécdota, realización ocasional o motivo personal" (1995, 11).

5. Su trabajo lexicográfico[11]

Dentro del trabajo filológico de García-Lomas destaca, sobre cualquier otro, su quehacer como lexicógrafo, no en vano sus obras fueron calificadas como "excelentes" por, por ejemplo, García de Diego (1950, 121). Las copiosas recopilaciones de voces, incluidas en sus tres repertorios, siguen siendo hoy un referente ineludible para cualquier investigador que quiera acercarse al léxico dialectal de Cantabria; al tiempo que, la mayor parte de las reflexiones del ingeniero sobre los rasgos fonéticos o morfológicos del español de Cantabria

—o la propia propuesta de división dialectal de la región— partieron, como ya hemos visto, del estudio del léxico por él recogido.

Estos tres repertorios —1922, 1949 y 1966— incluyen distintos tipos de voces (los ejemplos siguientes han sido extraídos del de 1922), que pueden ser englobados en tres grandes grupos:

a) Voces privativas de la región:

Coloñu. Haz de leña, de garavitas, pajonis o puntas etc. (v. mostela). Güela, aquí tráigola un coloñu de escajos y argomas que Nel y yo habernos picao, pa que haga lumbre—Dios vos lo pague, hijucos. («Escenas Cántabras», Genio y Figura). Del latín calo calônis portador de leña, leñador; del weish, cal o del bretón gwalen: vara, leña.

b) Variantes vulgares de palabras castellanas:

Magalena. Barbarismo usado en el centro de la Montaña. No era esta muchacha sabedora del caso, pero una bruja, que era vecina suya, llámala y cuéntaselo todo, con lo que la probé se desafligió como una Magalena. (Tipos y Paisajes. «Al amor de los tizones»). (Región central y SE).

c) Acepciones montañesas de voces generales:

Correr. En Santander, «correr la sardina» u otro pescado. Irla vendiendo por las calles. «Correrla»: Pasar las horas de clase los chicos jugando y corriendo lejos del aula. La Academia no expresa bien este significado que no es exclusivo de Santander. («Palabras, Giros y Bellezas», E. Huidobro). Correrla, entre nosotros equivaldría a pasar las horas de la cátedra jugando en el Prado de Viñas. («Escenas Montañesas», Un marino).

El aspecto en el que más hincapié hizo nuestro autor fue en el de ofrecer al lector una orientación geográfica sobre la distribución de las voces dentro de la región montañesa; esta intención se deja sentir en la microestructura de sus artículos: las etiquetas geográficas pueden aludir a una única comarca o a varias, pueden hacer referencia al uso de la voz o a la naturaleza del referente y pueden aparecer en el interior de la definición o como una marca aislada.

Otra particularidad de estos repertorios es el empleo de citas de autoridad, introducidas por el autor para dar veracidad a sus afirmaciones y evidenciar el empleo de las diversas acepciones de la voz en contextos reales. Estos fragmentos, extraídos de obras de escritores regionales, también marcan, en buena medida, la microestructura de los artículos de García-Lomas, y convierten a sus recopilaciones de voces en verdaderos diccionarios de autoridades.

Por último, otro aspecto capital, dentro de los diccionarios del iguñés, y que también se deja sentir en el interior de sus artículos lexicográficos, es el tipo de definición empleada: perifrástica, sinonímica o por remisión.

En las páginas siguientes, en las que describirá diccionario tras diccionario, se prestará mucha atención a estos aspectos.

5.1 El repertorio de 1922

Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la recopilación de voces dentro del Estudio del dialecto popular montañés, basta señalar que esta ocupa 320 de las 370 páginas de la obra, más de un 86 % del total.

5.1.1 Aspectos macroestructurales

Desde un punto de vista macroestructural, cabe mencionar que el primer repertorio dialectal de García-Lomas está compuesto por 2158 entradas ordenadas alfabéticamente. No obstante, la falta de sistematicidad, presente en toda la obra, hace que ese orden se viole, por error, en numerosas ocasiones —a veces, de forma clamorosa—. Las entradas de la letra c y de la ch aparecen separadas, no así las de la l y la ll; no hay apartados específicos para las letras k, ñ, w y x.

5.1.2 Aspectos microestructurales

La microestructura del artículo lexicográfico en esta primera recopilación es enormemente dispar, por no decir caótica, y, por supuesto, carente de un patrón único. Para confirmar esta afirmación basta con echar un simple vistazo, por ejemplo, a los primeros artículos de la letra b: solo en las 28 primeras entradas (babión-barronco) pueden encontrarse 18 microestructuras diferentes.